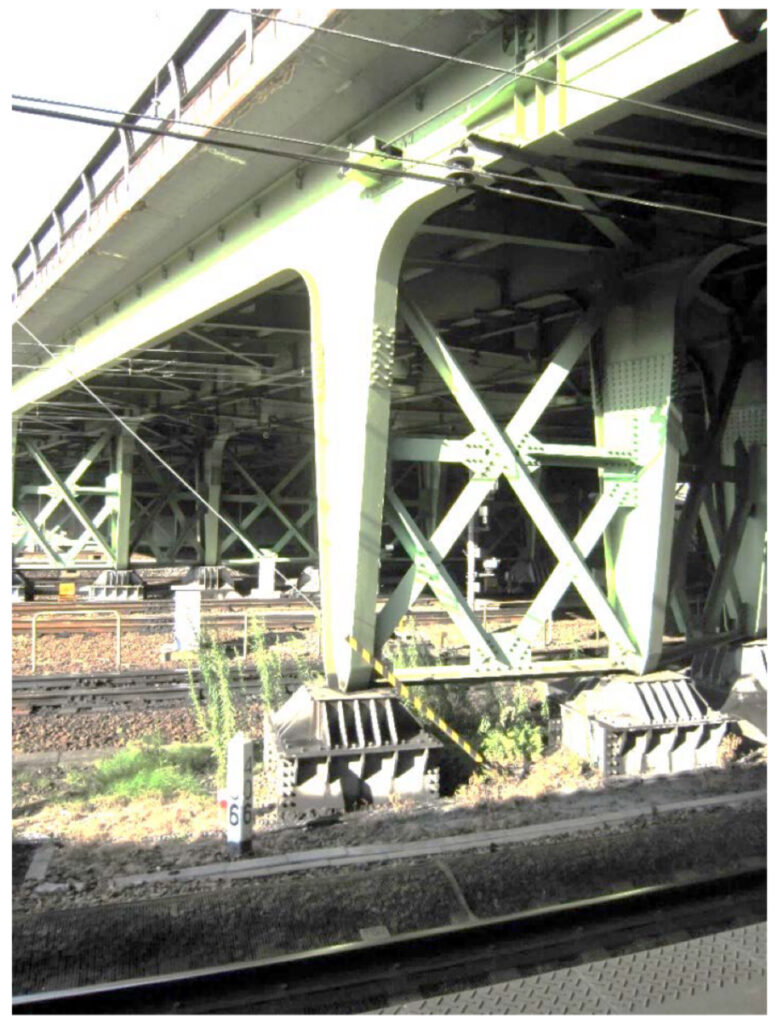

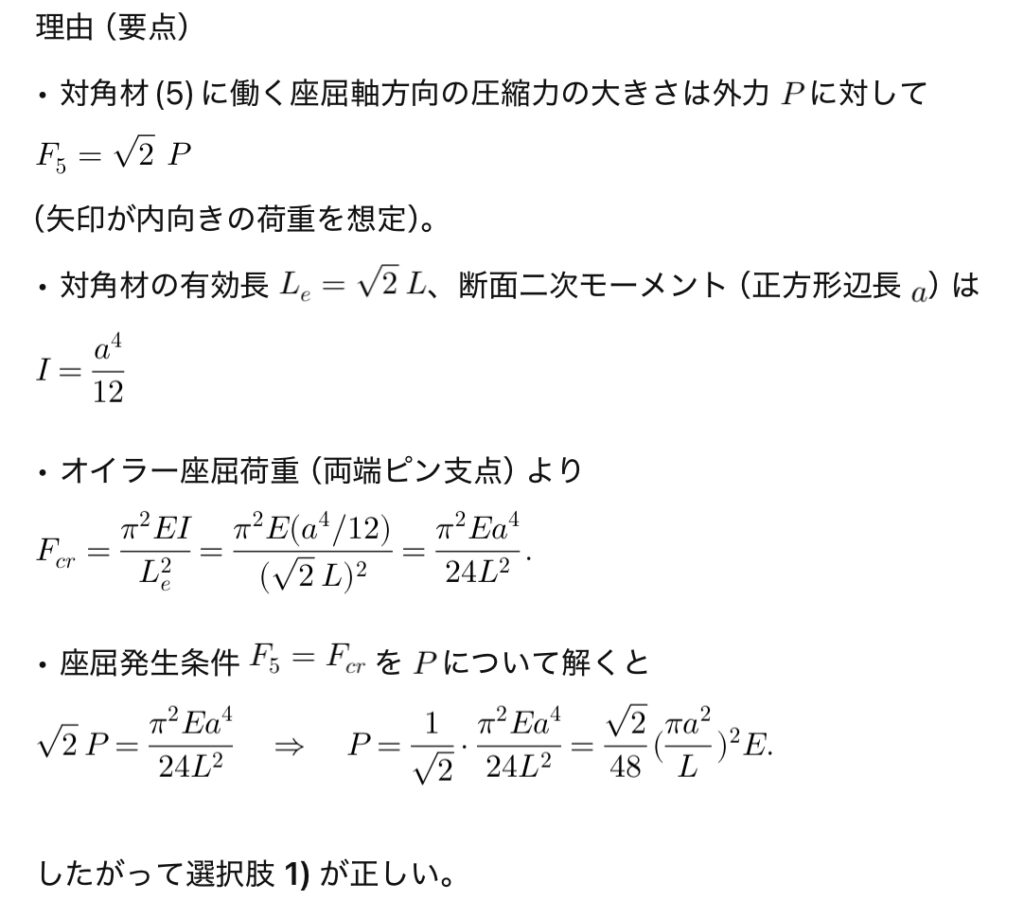

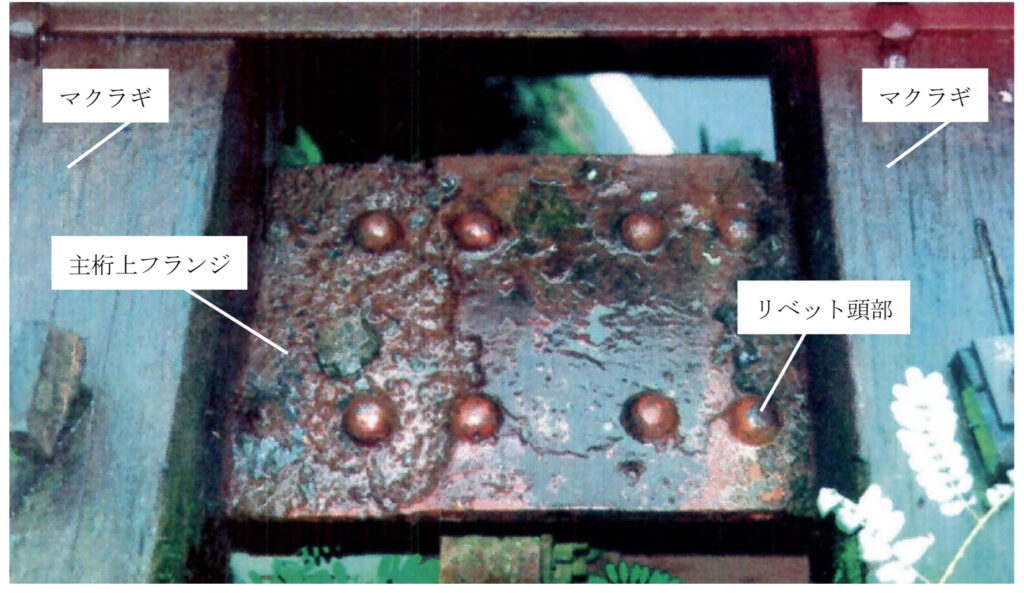

- (46)下の写真に示す鋼鉄道橋上路プレートガーダーの主桁上フランジに発生した腐食に関する a)~c) の記述のうち、適当なものはいくつか。

a) 上フランジのマクラギ下面に滞水が生じやすいことで発生し、 マクラギの移動により露出した腐食である。

b) リベット頭部が腐食した場合は、 ゆるみが生じていなくても継手強度が大きく低下しているため早急に高力ボルトに交換する必要がある。

c) 上フランジの板厚が減少していても現有応力比率が 100%以上であれば、補修塗装により腐食を進行させないようにするのも一つの方法である。

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:3)

a)、c)は正しい。

b)リベットは支圧接合であることから,ゆるまない限り継手強度の低下はあまりないので、安易に高力ボルト等に替えないほうがよい。従って,リベットがゆるんでいない場合は、補修塗装など、これ以上腐食が進まないような対策を取るのが望ましい。

- (47)港湾鋼構造物に適用される防食工法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

1) 流電陽極方式電気防食工法は、水中に設置した陽極と鋼材の異種金属電池作用により、鋼管杭へ防食電流を流入させ、腐食を防止する工法である。

2) モルタル被覆は、現地施工が可能である。

3) ベトロラタム被覆は、工場で施工されるため、安定した品質が得られる。

4) 水中硬化型被覆は、鋼矢板の継手部のような複雑な形状の構造物にも比較的容易に施工が可能である。

解答はここをクリック

正解:3)

1) 流電陽極方式電気防食工法は,水中に設置した陽極と鋼材の異種金属電池作用により,鋼管杭へ防食電流を流入させ,腐食を防止する工法である。

- これは「犠牲陽極方式(流電陽極方式)」の基本原理の説明で正しいです。

→ 適当

2) モルタル被覆は,現地施工が可能である。

- モルタル被覆は港湾構造物の鋼材に現地で施工することが一般的です。

→ 適当

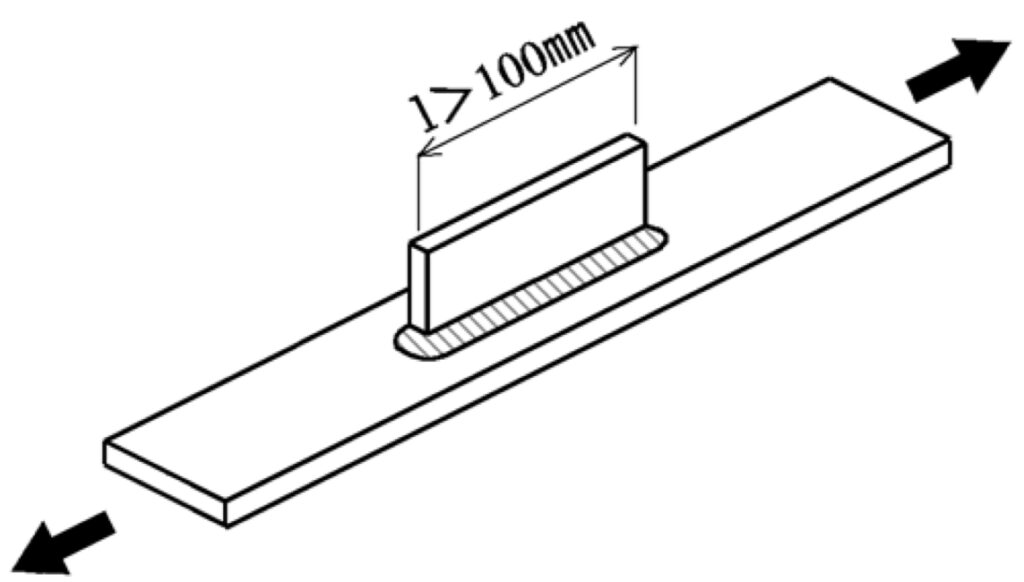

3) ぺトロラタム被覆は,工場で施工されるため,安定した品質が得られる。

- ぺトロラタムは現地にて、ペトロラタム系防食材を鋼表面に密着させ,これをプラスチックや強化プラスチック、耐食性金属などのカバーで保護する。ペトロラタム系防食材とカバーの間に、緩衝材を挿入する場合もある。さらに防食材、緩衝材、保護カバーを一体化した方法もある。この工法は、水中施工が可能であること、素地調整が比較的簡単でかつ施工後の養生期間も必要としないなどの特長がある。

→ 不適当

4) 水中硬化型被覆は,鋼矢板の継手部のような複雑な形状の構造物にも比較的容易に施工が可能である。

- 水中硬化型被覆は現場で水中に直接塗布するもので、継手部や複雑形状では施工可能である。

→ 適当

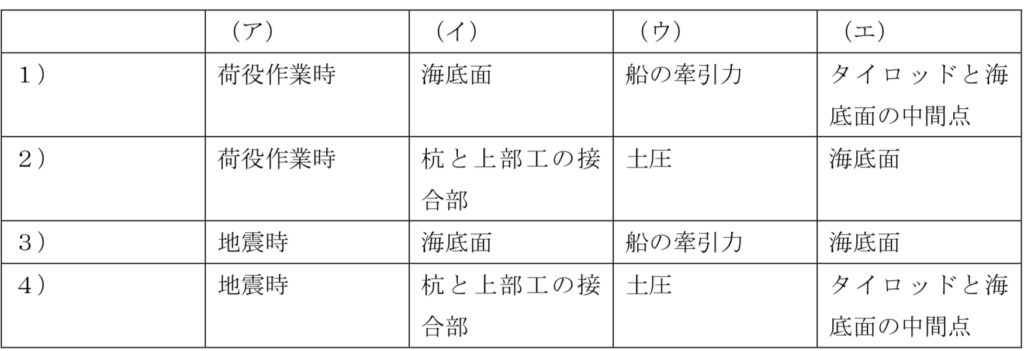

- (48)港湾構造物の構造上の特徴に関する記述中の空欄(ア) ~ (エ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。

桟橋の場合、(ア)に作用する曲げモーメントが最大となる箇所は(イ)である。矢板式係船岸の場合、鋼矢板に作用する(ウ)に起因した曲げモーメントが最大となる箇所は一般に(エ)付近である。そのため、これらの箇所を重点的に点検診断する必要がある。

解答はここをクリック

正解:4)

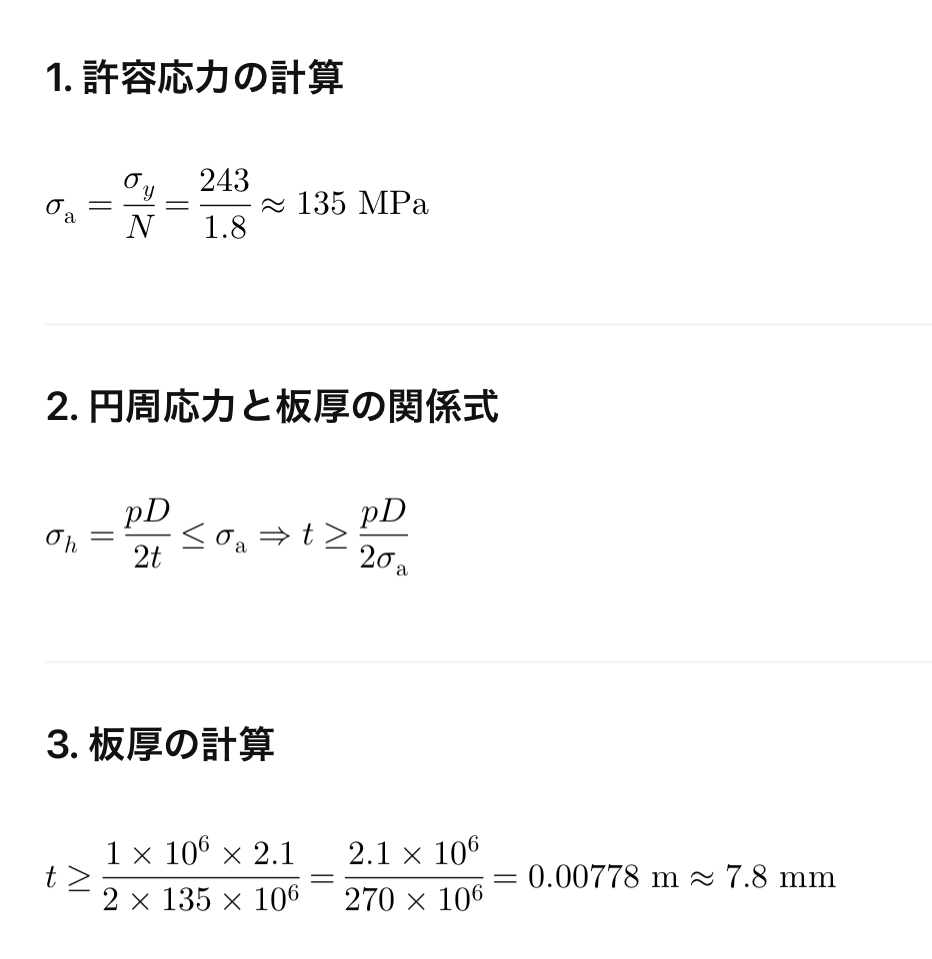

- (49)1MPa の内圧pが作用する内径 D=2,100mm、降伏応力σy =243MPa の水圧鉄管において、内圧によって生じる管の円周方向応力σh を管の許容応力以内とするために最低限必要な板厚tはどれか。ただし、安全率は 1.8 とする。

1) 約 6.9mm

2) 約 7.8mm

3) 約 8.7mm

4) 約 9.6mm

解答はここをクリック

正解:2)

- (50)ダムゲートに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1) ダムゲートでは、水圧荷重は最終的には戸当たりを介してダム本体へ伝達される。

2) 淡水環境で使用されるため腐食速度は緩やかで概ね 0.3mm/年程度である。

3) 主要部材における最小板厚は、鋼板・形鋼ともに 6mm が規定されている。

4) 耐震設計では、設計洪水位の水位に基づいた地震時動水圧荷重、地震時慣性力を用いる。

解答はここをクリック

正解:1)

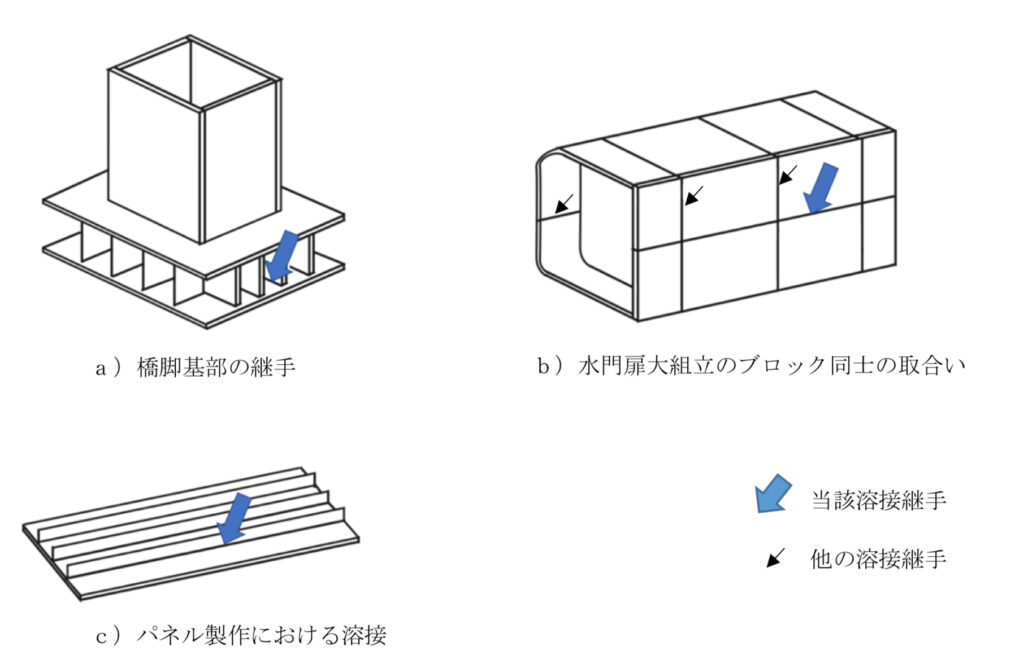

1) ダムゲートでは,水圧荷重は最終的には戸当たりを介してダム本体へ伝達される。

- ダムゲート(ローラーゲート、鋼製引き戸ゲートなど)では、水圧はゲート本体→戸当たり→ダム本体に伝達されます。

→ 適当

2) 淡水環境で使用されるため腐食速度は緩やかで概ね 0.3mm/年程度である。

- 一般的に淡水では腐食速度は 0.1〜0.2 mm/年程度が目安で、0.3 mm/年はやや大きめ。必ずしも正確ではない。

→ 不適当

3) 主要部材における最小板厚は,鋼板・形鋼ともに 6mm が規定されている。

- 実務上、ダムゲートの最低板厚は部材の種類や荷重条件に応じて規定され、6 mmが統一的に適用されるわけではない。

→ 不適当

4) 耐震設計では,設計洪水位の水位に基づいた地震時動水圧荷重,地震時慣性力を用いる。

- 耐震設計では、設計震度に基づく地震時動水圧荷重、地震時慣性力を用いるが地震と洪水が同時に起きる確率が低いと思われるため、設計洪水位でなく通常時の水位に基づく計算を行う。

→ 不適当