- (31)疲労損傷に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1) 降伏点よりも大きい応力の繰り返しによりき裂が発生・進展するような疲労現象を高サイクル疲労と呼ぶ。

2) き裂の進展が最終的に止まる場合、その理由として、き裂先端応力の低下や残留応力の解放等の影響が挙げられる。

3) 溶接部の疲労強度を向上させるためには、鋼材の強度を増すことが効果的である。

4) 損傷部位の補修補強の設計には、FEM 解析が必須となる。

解答はここをクリック

正解:2)

- ×

高サイクル疲労は通常降伏点より小さい応力振幅で塑性をほとんど伴わず多数回(例:10^4〜10^6回以上)で破壊に至る現象です。降伏より大きい応力の繰返しは低サイクル疲労の領域です。 - ○

き裂が進展しても最終的に進展が止まることがあり、その理由にはき裂先端の有効応力低下(応力拡大係数の低下、き裂先端の塑性ひずみによる過負荷保護、き裂閉じ効果等)や残留応力(圧縮)による抑止効果などが含まれます。 - ×

溶接部の疲労強度は主に形状・応力集中(溶接トウ部の不連続、欠陥)や残留応力、表面状態で支配されるため、単に母材強度を上げることだけでは溶接部疲労耐力の改善には限界があります。 - ×

FEM解析は有用で設計の精度を上げるが、必須ではない。経験式や簡易計算、規格・基準に基づく評価、実測による確認などで設計・評価できる場合も多い。

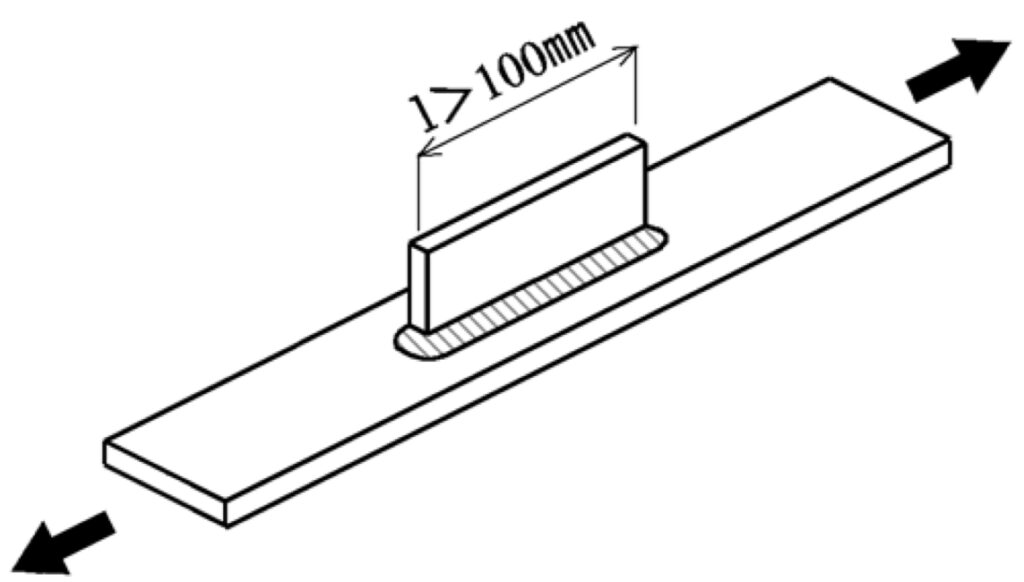

- (32)下の写真に示す溶接部に発生したき裂に関する a)~c) の記述のうち、適当なものはいくつか。

a) このき裂は溶接ルート部から発生したものである。

b) ガセットと直交する方向(方向 A)の応力が、き裂の発生・進展原因となっている。

c) 表面切削によりき裂を除去することができる。

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:1)

a) このき裂は、回し溶接の止端部から発生する止端亀裂である。よって不適当である。

b) ガセットと平行な方向(方向 A と直交方向)の応力が、き裂の発生・進展原因となっている。よって不適当である。

c) 表面切削によりき裂を除去することはできず、応急措置として、き裂の両端にストップホールを設け、き裂の進展を止めることが必要である。必要に応じて、当て板などによる補修が必要である。

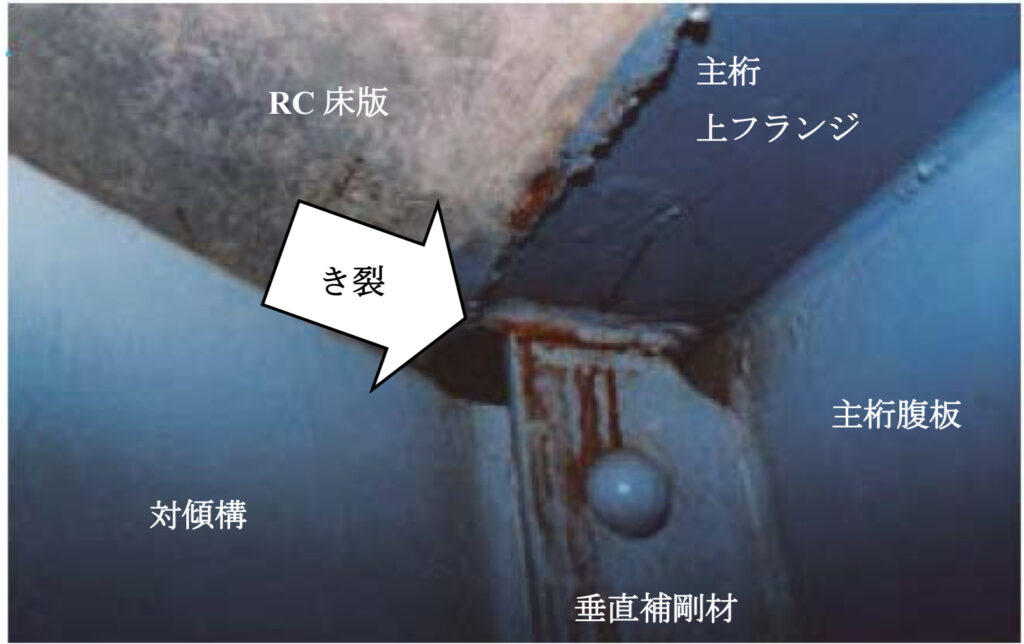

- (33)写真に示す RC 床版を有する鋼飯桁橋の疲労き裂に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

1) 疲労き裂から錆汁が発生している。

2) 放置すると主桁腹板と上フランジ間の首溶接にも疲労き裂が発生する恐れがある。

3) 活荷重による隣接主桁間のたわみ差や床版のたわみにより発生したと考えられる。

4) 疲労照査する場合の継手の種類として、面外ガセット継手を用いてよい。

解答はここをクリック

正解:4)

この疲労き裂部の継手は、荷重非伝達型の十字溶接継手として取り扱うべきである。

- (34)下図に示す強度等級が G 等級である継手に、200 万回基本疲労強度(50N/mm2)の 2 倍である 100 N/mm2 の応力範囲が繰り返し生じた時の設計疲労寿命として、適当なものはどれか。

1) 10 万回

2) 25 万回

3) 50 万回

4) 100 万回

解答はここをクリック

正解:2)

応力範囲 Δσと繰返し数 N 、S-N 曲線の傾きを表す定数 m (直応力を受ける場合は m =3)、疲労強度を決める定数Cには、以下のような関係がある。

Δσ**m・N=C

N=(50**3*200,000)/(100**3)=250,000

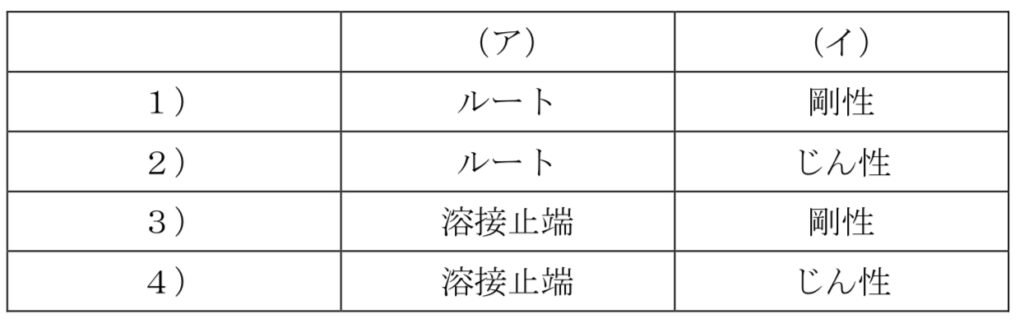

- (35)疲労に対する補強方法に関する記述中の空欄(ア)~(イ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。

疲労に対する補強方法として、溶接継手部の疲労強度の向上、部材接合部の構造ディテールの改良、橋梁全体構造の改良が挙げられる。溶接継手部の疲労強度の向上では、例えば溶接部の止端仕上げを行うことにより、 止端部の局部的な応力集中を低減する方法がある。その際には、母材と溶接部の境界に(ア)を示すラインを残してはならない。部材接合部の構造ディテールの改良では、応力の伝達がスムーズとなるように構造ディテールを改良したり、添接板やリブなどの補強材の添加にて接合部の(イ)を高めることにより、発生する応力、変形を低減させる。

解答はここをクリック

正解:3)

(ア)について

止端仕上げ(グラインダー仕上げなど)を行う際、ビードの境界がはっきり残ると応力集中を招くので、滑らかに仕上げる必要があります。

よって(ア)は 溶接止端を意味します。

(イ)について

補強材を入れる目的は「局所的な応力を分散」させること。

つまり接合部の「剛性」を高めることで、変形や応力集中を抑制します。