- (21)磁気(磁粉)探傷試験に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1) 磁場の強さは電流値に正比例し、電流の中心軸からの距離に反比例する。

2) 欠陥の深さ方向の形状、および大きさが分かる。

3) 試験体が強磁性体でなくても適用できる。

4) 欠陥の方向に平行する磁束を与えることが重要である。

解答はここをクリック

正解:1)

- ○

磁場の強さはアンペールの法則に従い、電流値に比例し、中心軸からの距離に反比例する(H = I / 2πr)。 - ×

磁粉探傷試験では表面や表面直下のき裂や欠陥の有無や位置は検出できるが、深さ方向の寸法や形状までは分からない。 - ×

適用できるのは強磁性体(鉄鋼材料など)に限られる。非磁性体(アルミ、オーステンレス系SUS304など)には適用できない。 - ×

欠陥検出のためには欠陥に直交する磁束を与えることが重要。欠陥方向と平行に磁束を与えると漏れ磁束が生じず、検出できない。

- (22)湿式現像法による浸透探傷試験の手順として作業 A~F を正しい順番に並べたものはどれか。

A: 現像被膜に現れた指示模様を目視により観察し、欠陥の有無、また疑似模様か否かを判断し評価する。

B: 試験範囲の塗膜やさび、塵埃などの付着物を丁寧に除去し、地肌を完全に露出させる。

C: 現像剤を試験体表面に薄く均ーに塗布した後、 熱風または温風を用いて水分を蒸発させる。

D: 浸透液を必要箇所に十分に吹き付け、また浸透液が欠陥の中に浸透するのに必要かつ十分な時間を確保する。

E: 試験体表面に付着している余剰浸透液を除去する。

1) B→D→E→C→A

2) B→C→D→E→A

3) C→D→A→B→E

4) D→E→B→C→A

解答はここをクリック

正解:1)

浸透探傷試験(PT, 特に湿式現像法)の基本手順は次の流れです👇

- 前処理(前清掃) → 表面のさび・塗膜・油分などを完全に除去(B)

- 浸透処理 → 浸透液を塗布し、規定の浸透時間を確保(D)

- 除去処理 → 表面に残った余剰浸透液をきれいに拭き取る(E)

- 現像処理 → 現像剤を均一に塗布し、乾燥させる(C)

- 観察・評価 → 指示模様を目視で確認し、欠陥の有無を判定(A)

よって正しい順番は

B → D → E → C → A

- (23)塗膜劣化度の測定法に関する a)~d) の記述のうち,適当なものはいくつか。

a) 碁盤目・クロスカットテープ付着試験は、塗膜の付着力を定量的に示すことができる試験方法である。

b) 引張付着試験は、垂直に引張力を与え、塗膜を剥離させることにより、塗膜の付着力を測定する試験方法である。

c) インピーダンス測定は、塗膜と鋼材間の電位差を測定し、塗膜劣化度を評価する試験方法である。

d) 光沢測定は、光沢度の経時的な変化から劣化状況を評価する試験方法である。

1) 1 つ

2) 2 つ

3) 3 つ

4) 4 つ

解答はここをクリック

正解:2)

a) 碁盤目・クロスカットテープ付着試験

- テープで引き剥がし、残存率などを評価する方法。

- 定量的というよりは「半定量的」「等級判定」であり、精密な数値ではなく目視による格付け。

➡ 不適当。

b) 引張付着試験

- ダンベル型治具を接着して直角に引張荷重を加え、剥離応力(N/mm²)を測定する方法。

- 定量的に付着力を測れる。

➡ 適当。

c) インピーダンス測定

- 塗膜の交流インピーダンス(EIS)を測定し、抵抗や容量成分から劣化度を評価する。

- 「電位差」を測るのではなく「インピーダンス」を測るのが正確。

➡ 記述が誤り。不適当。

d) 光沢測定

- 光沢度計で測定し、経時変化でチョーキングや退色などの劣化を評価できる。

➡ 適当。

- (24)コンクリート構造物の調査に用いる赤外線サーモグラフィ法に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。

1) 日射を熱源とする場合、晴天時に測定しないと精度の高い調査は期待できない。

2) 剥離の検出深度は、一般的に構造物表面から 10mm 程度が限界である。

3) 非破壊、非接触で遠隔からの調査が可能である。

4) コンクリート内部の欠陥の深さや空隙の厚さの推定は難しい。

解答はここをクリック

正解:2)

- ○

日射加熱を利用する場合、晴天で十分な温度差が得られる環境が必要。曇天や雨天では熱画像のコントラストが得られず検出精度が落ちる。 - ×(不適当)

赤外線サーモグラフィでの剥離検出深さは、一般に**表面から数 cm 程度(20〜30mm 程度まで)**とされており、「10mm程度が限界」とするのは不正確。 - ○

赤外線カメラを用いるため、非破壊・非接触で遠隔調査が可能。橋脚や床版など高所・広範囲の調査に有効。 - ○

サーモグラフィは主に「表面温度分布」を利用するため、欠陥の深さや空隙厚の定量的推定は困難。

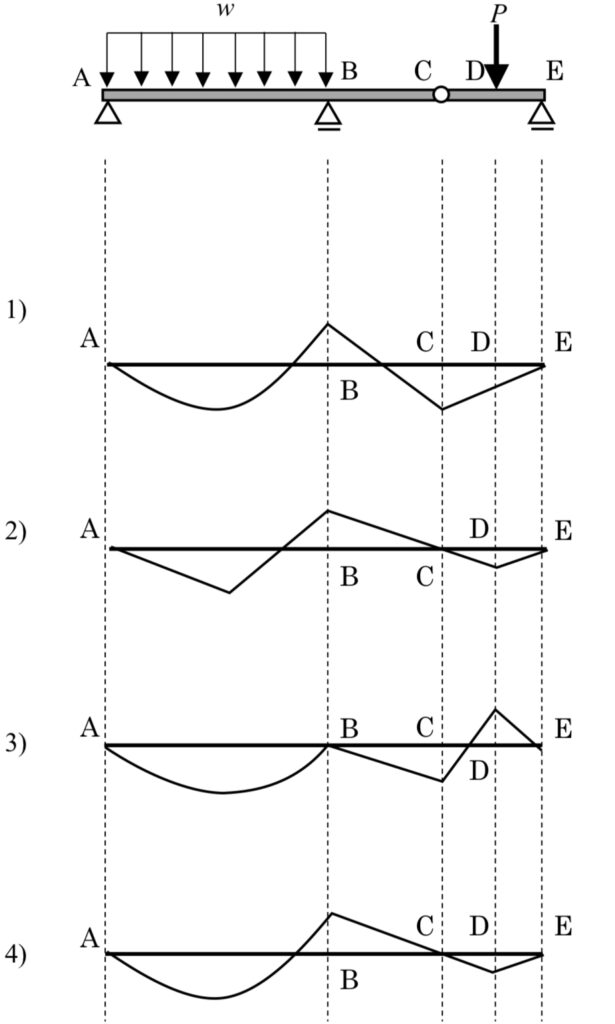

- (25)下図に示すように、集中荷重 P,分布荷重 w が作用する梁のモーメント図のうち,、もっとも適当なものはどれか。

解答はここをクリック

正解:4)

荷重条件から、以下のようなモーメント図が想定される。

支間 A~B:等分布荷重が載荷されるため,放物線

支間 C~E:集中荷重が載荷されるため,三角形

ヒンジ C:ヒンジのため,曲げモーメントはゼロ

これらの条件をすべて満足するモーメント図は 4)となる.