- (6)金属溶射による鋼構造物の防食に関する a)~d)の記述のうち、適当なものはいくつか。

a)溶射金属が消耗してしまうと被溶射物である鋼材が腐食することになる。

b)被溶射物への熱影響が溶融亜鉛めっきよりも少なく、熱によるひずみが生じにくい。

c)環境遮断効果と電気化学的作用によって鋼素地の防食を行う。

d)金属溶射に加えて、表面に塗装を行う場合がある。

1)1つ

2)2つ

3)3つ

4)4つ

解答はここをクリック

解答:4)

a)溶射金属が消耗すれば、水などの腐食因子を遮断する機能が失われるため、被溶射物は腐食する。溶射金属の消耗が小面積であれば塗装、大面積であれば金属溶射、塗装などで補修する必要がある。

b)溶融亜鉛めっきは溶融亜鉛めっき槽に浸けることで母材にめっきを付着させる。金属溶射は溶融金属を吹き付けて付着させる。そのため温度影響で比較すると溶融亜鉛めっきよりも熱によるひずみは発生しにくい。

c)金属溶射は水などの腐食因子を遮断する環境遮断効果と鉄よりも電気的にイオン化しやすい(腐食しやすい)金属を溶射する電気化学的作用(犠牲防食作用)の2つの効果により鋼素地の防食を行う。

d)金属溶射は、単独でも強い防食効果を発揮するが、より高い防食性能を求める場合や、外観を向上させたい場合など,金属溶射の上に塗装を行うことがある。有名なところでは、関門橋で金属溶射と塗装を併用している。

- (7)鋼構造物の塗装に関する a)~c)の記述のうち、適当なものはいくつか。

a)無機ジンクリッチペイントは、主に塗替え塗装の防食下地として用いられる

b)有機ジンクリッチペイントは、 無機ジンクリッチペイントに対して単位亜鉛量が少なく犠牲防食作用の点で防錆性に劣る。

c)エポキシ樹脂塗料は、 美観上の配慮から塗膜の光沢や色相を長期間保持しようとする場合の上塗塗装として用いられる。

1)なし

2)1つ

3)2つ

4)3つ

解答はここをクリック

正解:2)

a)無機ジンクリッチペイントは現場での塗替え塗装は湿度管理が必要であり、品質管理上、困難である。無機ジンクリッチペイントは主に新設時の工場塗装で用いられる。よって、間違いである。

b)有機ジンクリッチペイントは無機ジンクリッチペイントに比べて、単位亜鉛量が少なく、犠牲防食作用の点で防錆効果に劣る。しかし、樹脂系塗料であり、現場での塗装が可能なことから、塗替え塗装で用いられることが多い。よって、正しい。

c)エポキシ樹脂塗料は耐候性が低いため、上塗塗装として用いられない。エポキシ樹脂塗料は主に下塗塗装として用いられる。上塗り塗装としては、ポリウレタン樹脂系、ふっ素樹脂系塗料が用いられることが多い。よって、間違いである。

- (8)溶接欠陥に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

1)溶接ビードの止端に沿って生じる溶接割れをアンダカットという。

2)溶接部の凝固温度範囲またはその直下のような高温で発生する割れを高温割れという。

3)設計溶込みに比べ実溶込みが不足していることを溶込不良という。

4)母材表面に直角方向の強い引張拘束応力が生じる継手において、熱影響部及びその隣接部に母材表面と平行に生じる割れをラメラテアという。

解答はここをクリック

正解:1)

1)溶接ビードの止端に沿って生じる溶接割れをトウ割れといいます。アンダカットは、母材の溶接ビード止端部が溶け落ちて、母材表面よりもえぐれた状態 のことをいいます。

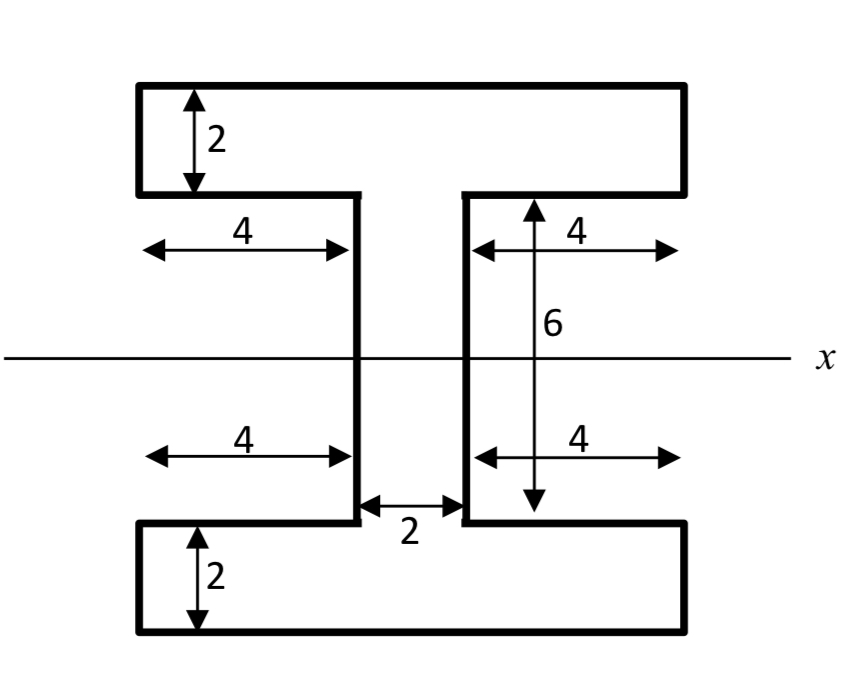

- (9)下図の断面の図心を通る x 軸に関する断面二次モーメントについて、適当なものはどれか。

1)50程度

2)200程度

3)700程度

4)1500程度

解答はここをクリック

正解:3)

断面2次モーメントは下記より算出できる。

Ix=bh^3/12

=(10*10**3-4*6**3*2)/12=689.3

- (10)溶接に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1)溶接ビードには、溶接線方向に圧縮の溶接残留応力が発生する。

2)溶接残留応力は、静的な引張強さ、疲労強度への影響は少ない。

3)溶接時の拘束を大きくすることで、溶接残留応力を低減することができる。

4)溶接入熱は、溶接電流、アーク電圧に比例し、溶接速度に反比例する。

解答はここをクリック

正解:4)

1)溶接ビードには、溶接線方向に引張の溶接残留応力が発生する。

2)溶接残留応力は、静的な引張強さ、疲労強度への影響がある。

3)溶接時の拘束を小さくすることで、溶接残留応力を低減することができる。

4)正しい。