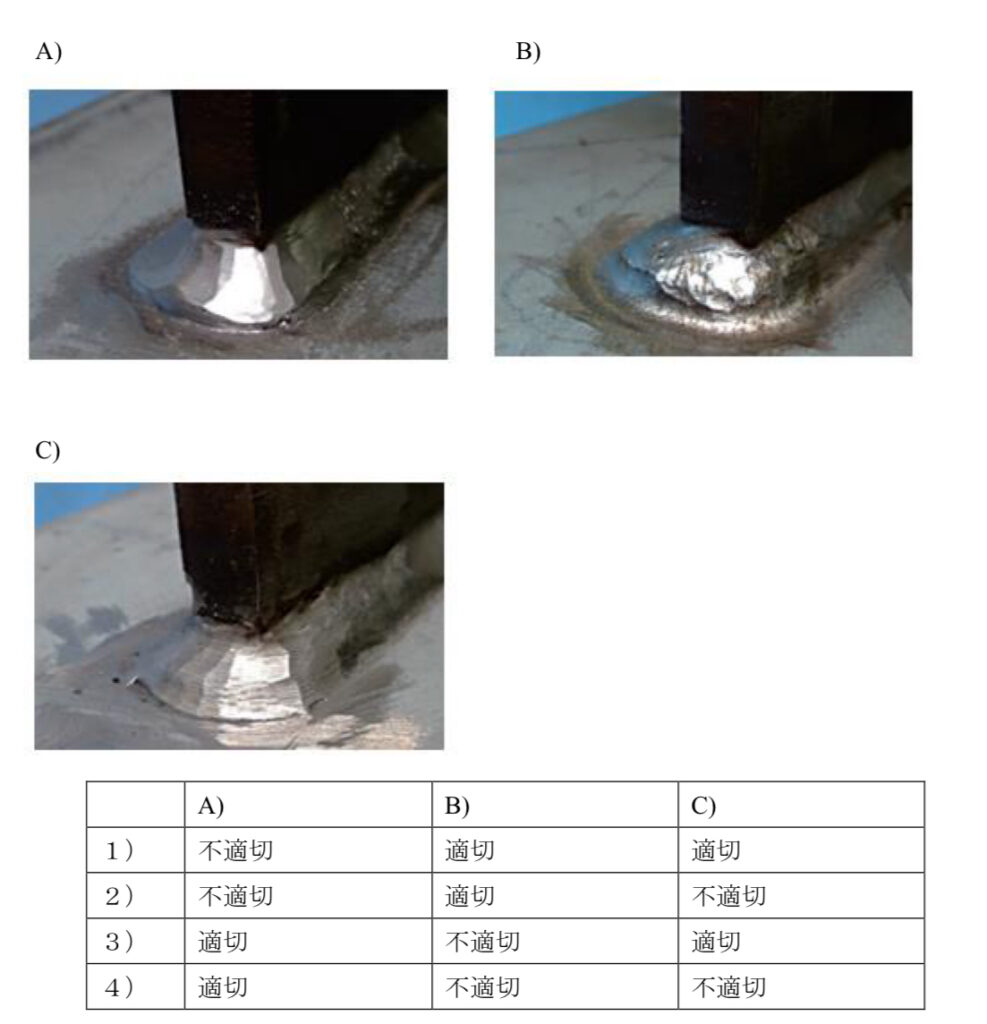

(36)面外ガセット溶接部の疲労強度向上を目的に行う溶接部の仕上げ状態について,適当な組合せはどれか.

解答はここをクリック

正解:2)

A) 不適切な仕上げ状態(止端部未処理)

B) 適切な仕上げ状態(バーグラインダー)

C) 不適切な仕上げ状態(溶接止端の残存)

(37)ルートき裂と止端き裂に関する次の記述のうち,不適当なものはどれか.

1) すみ肉溶接で接合された荷重伝達型の十字溶接継手では,止端き裂とルートき裂が共に発生する可能性がある.

2) 止端き裂は溶接内部で進展するため,ある程度の長さの表面き裂として発見される場合がある.

3) 止端き裂に対する疲労強度向上対策として,ピーニング等で表面付近に圧縮残留応力を導入する方法がある.

4) ルートき裂に対する疲労強度向上対策として,増し溶接でのど厚を増やす方法があるが,既存構造物ですでに内在き裂が存在するとその進展を止めることは難しい.

解答はここをクリック

正解:2)

止端き裂(溶接止端付近のき裂)は通常、溶接の止端(溶接ビードの端部)での応力集中や不良形状・欠陥から表面近傍で発生・進展する表面き裂であり、「溶接内部で進展する」とする記述は誤りです。内部に始まる場合もまれにあり得ますが、止端き裂の典型的挙動は表面発生→表面進展で、検査で比較的発見されやすいタイプです。

(38)変形した部材の加熱矯正に関する次の記述のうち,不適当なものはどれか.

1) 150~400℃での矯正作業を避けるように温度管理する必要がある.

2) 加熱終了後,荷重を負担させてよい温度は,約 250℃以下である.

3) 加熱終了後,水をかけるなどして,急激に冷却するのがよい.

4) 変形の大きい箇所から始めて,小さい箇所に向かって矯正を進める.

解答はここをクリック

正解:3)

加熱矯正後に水で急冷すると,熱衝撃・急激な残留応力発生や焼入れによる脆化・割れ(特に溶接部周辺や内在水素がある場合の水素割れ)を引き起こす危険があるため避けるのが普通です。通常は空冷や徐冷、あるいは制御冷却でゆっくり温度を下げます。

補足:

- 1)(150〜400℃を避ける)や 2)(荷重を負担させてよい温度は約250℃以下)は実務上の注意点で妥当です。

- 4)(大きい変形箇所から)は矯正効果を考えると一般的に適切な手順です。

(39)下の写真に示すトラス橋の下横構ガセットプレートに変形が生じた原因として,もっとも適当なものはどれか.

解答はここをクリック

正解:1)

1) ガセットプレートが大きく変形していることから, 設計で想定した以上の水平荷重 (地震)が作用したものと考えられる.

2) 走行荷重による疲労では,溶接部のき裂などの発生は考えられるが,ガセットプレートの局部座屈のような現象は発生しないと考えられる.

3) 塗膜が部分的に剥離しているが,腐食面は見られず,腐食ではない.

4) 塗膜に燃焼の跡が見られないことから,火災ではないと思われる.

(40)コンクリート構造物の補修・補強に関する次の記述のうち,適当なものはどれか.

1) 電気化学的脱塩工法は,塩分吸着剤を含んだ溶液をコンクリート中に浸透させ,コンクリート中の鉄筋周辺の塩分を除去する工法である.

2) 電気防食工法を適用する際は,コンクリートが湿潤している必要があり,大気中に存在する部材には適用が困難である.

3) 断面修復を行う際は, 既設のコンクリートに含まれる塩化物イオンを極力除去する必要がある.

4) ASR により性能低下した場合の補修・補強として,FRP や鋼板による巻き立ては部材の体積膨張を拘束するため,用いてはならない.

解答はここをクリック

正解:3)

1) 電気化学的脱塩(Electrochemical chloride extraction)は、鉄筋に電気を流すことで、かぶり部分の塩化物イオン濃度を下げる工法です。

2) 電気防食(Cathodic protection)は湿潤条件での伝導性や酸素供給の影響を受けやすく、湿潤/乾燥状態で挙動が変わるため施工時や管理に注意が必要だが、「大気中の部材には適用が困難である」と断定するのは誤りです。大気中の構造物にも方式を選べば適用可能な場合が多く、環境に合わせて方式選定・施工管理を行います。

3) 断面修復の際に既設コンクリートに含まれる塩化物イオンをできる限り除去することは、鉄筋腐食の再発防止のため重要であり、補修設計上の基本的な考え方です.

4) ASR(アルカリシリカ反応)で劣化した部材に対しては、FRP や鋼板の巻立て(拘束)を用いて耐荷力や変形性能を改善したり膨張を拘束する対策が実際に用いられており,「用いてはならない」とするのは誤りです(ただし効果や副作用の検討が必要)。