(16)高力ボルトに関する次の記述のうち,適当なものはどれか.

1) F10T の設計ボルト軸力は, ボルト材料の引張強さの 75%となる応力を基準としている.

2) 高力ボルトに導入された軸力は,締付け直後に 2~3%増加し,その後時間の経過とともに少しずつ増加する.

3) 摩擦接合継手の摩擦面のすべり係数は,表面処理の状態によらず 0.45 を確保できる.

4) 継手の作用力方向に配置されるボルト本数が多いほど,各ボルトに作用する力が不均等になる.

解答はここをクリック

正解:4)

- 1) 正しい。高力ボルト(例えば F10T 等)の設計における基準軸力は、ボルト材料の引張強さ(又は規格強さ)に対しておおむね 0.7〜0.75 程度の応力を基準にする取り扱いがされており、記述は妥当。

- 2) 誤り。締付け直後は締付けトルクや座面のかみ合わせで軸力はむしろ低下(初期座屈・ゆるみ)する方向に変化することが多く、時間とともに増加するというのは逆。

- 3) 誤り。摩擦係数は 表面処理・清浄度・めっきの有無等に大きく依存し、常に 0.45 を確保できるわけではない。

- 4) 誤り。継手に配置するボルト数が多いほど一般に荷重はより分散される(均等化が期待される)が,配置や剛性差によっては不均等分担となる場合もあるため、単純に「多いほど不均等になる」は不適当。

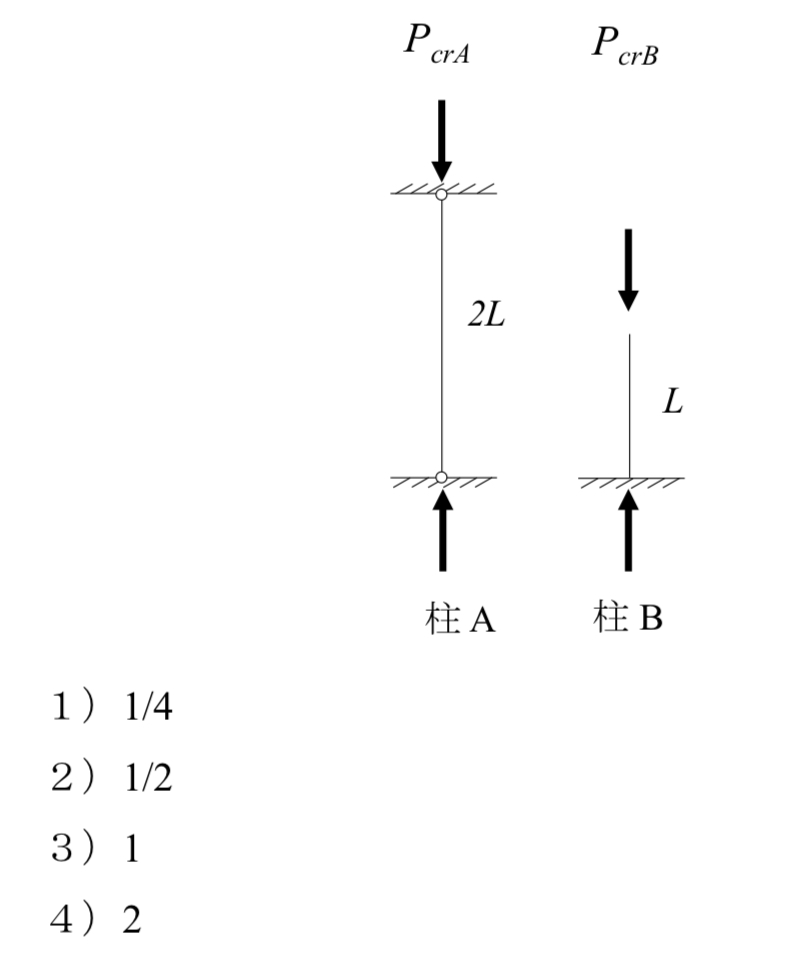

(17)下図に示す柱 A,B について,それぞれの弾性座屈荷重を P crA ,P crBとしたとき,P crA /P crB の値として,適当なものはどれか.ただし,柱 A は長さ 2Lで両端単純支持,柱 B は長さLで一端固定,他端自由,柱は均質で等断面とする.

解答はここをクリック

正解:3)

弾性座屈荷重は,下式で定義される.

ここで,E :ヤング係数

I :断面2次モーメント

l:有効座屈長

柱 A の有効座屈長は 2L であり,柱 B の有効座屈長も 2L となる.そのため,柱 A の弾性座屈荷重と柱 B の弾性座屈荷重は同じとなる.

(18)コンクリートに関する次の記述のうち,不適当なものはどれか.

1) 水セメント比が大きいほど,強度と耐久性は向上する.

2) 粗骨材寸法が大きいほど,乾燥収縮やクリープが小さくなる.

3) スランプが大きいほど,材料分離が生じやすく,乾燥収縮も大きくなる.

4) 空気量が多いほど,強度は低下する.

解答はここをクリック

正解:1)

- 1) 誤り。水セメント比が大きい(=水が多い)ほど、コンクリートは強度・耐久性ともに低下する。水セメント比を小さくするほど緻密になり、強度・耐久性が向上する。

- 2) 正しい。粗骨材寸法が大きいと、セメントペースト量が相対的に減り、乾燥収縮やクリープが小さくなる傾向がある。

- 3) 正しい。スランプが大きい(=流動性が高い)と、水量が多くなりやすく、材料分離や乾燥収縮の増大につながる。

- 4) 正しい。空気量が多いと、強度は低下する。ただし、凍害抵抗性の点では有効。

(19)定期点検に関する a)~d)の記述のうち,適当なものはいくつか.

a) 道路橋では,5 年に 1 回の頻度で定期点検を行うことを基本としている.

b) 鉄道橋では,2 年に 1 回の頻度で定期点検(通常全般検査)を行うことを基本としている.

c) 港湾構造物では,干満の影響を受ける場合については,低潮位時に行うのが一般的である.

d) 水力発電関連構造物では,非出水期に行う.

1) 1 つ

2) 2 つ

3) 3 つ

4) 4 つ

解答はここをクリック

正解:4)

a) 道路橋

• 「道路橋定期点検要領」(国交省)では 5年に1回 が基本。

✅ 正しい。

b) 鉄道橋

• 鉄道構造物の検査は、国交省「鉄道に関する技術基準」や各鉄道会社の基準に基づき、通常全般検査は2年に1回が原則。

✅ 正しい。

c) 港湾構造物

• 港湾施設の点検要領では、干満差がある場合は低潮位時に点検するのが基本。

✅ 正しい。

d) 水力発電関連構造物

• 水力発電施設では、洪水期を避けた非出水期に点検するのが基本。

✅ 正しい。

(20)点検,診断に関する次のうち記述のうち,不適当なものはどれか.

1) 点検済みの類似構造物が近接していたので,対象構造物の点検を省略した.

2) 損傷等が構造物や第三者の安全に影響を与える可能性があったので,安全を確保するための緊急対策を実施した.

3) 初回点検として,定期点検と同等の点検を行った.

4) 点検で提示された損傷ランクについて,判定会議を開催し,再度損傷ランクを検討した.

解答はここをクリック

正解:1)

1) 点検済みの類似構造物が近接していたので,対象構造物の点検を省略した.

- 点検は原則として 全ての対象構造物ごとに実施が必要。類似構造物があっても省略は不可。

❌ 不適当。

2) 損傷等が構造物や第三者の安全に影響を与える可能性があったので,安全を確保するための緊急対策を実施した.

- 緊急対策は正しい対応。

✅ 適当。

3) 初回点検として,定期点検と同等の点検を行った.

- 初回点検は原則として定期点検相当を実施。

✅ 適当。

4) 点検で提示された損傷ランクについて,判定会議を開催し,再度損傷ランクを検討した.

- 判定会議でランクを検討するのは正しい流れ。

✅ 適当。