(1)材料の歴史や損傷事例に関する a)~d)の記述のうち,適当なものはいくつか.

a) 鉄系材料の開発は,鋳鉄→錬鉄→鋼の順に進んだ.

b) 東京ゲートブリッジにおいて,溶接性を向上させた SBHS 鋼材が採用された.

c) 国道 23 号木曽川大橋において,疲労き裂がおよそ lm まで達した時点で初めて発見された.

d) タコマ・ナロウズ橋において,風によるねじれ振動が生じ,崩壊した.

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:4)

- a) 正しい。歴史的には鋳鉄(cast iron)→錬鉄(wrought iron)→鋼(steel) の流れ。

- b) 正しい。東京ゲートブリッジでは溶接性・靱性を高めたSBHS鋼材が採用。

- c) 誤り。木曽川大橋の斜材の破断は、斜材が路面貫通部における腐食により発生したものである。疲労き裂が 1m まで達した時点で発見されたものではない。

- d) 正しい。タコマ・ナロウズ橋は風によるねじれ(捩り)振動が成長し崩壊。

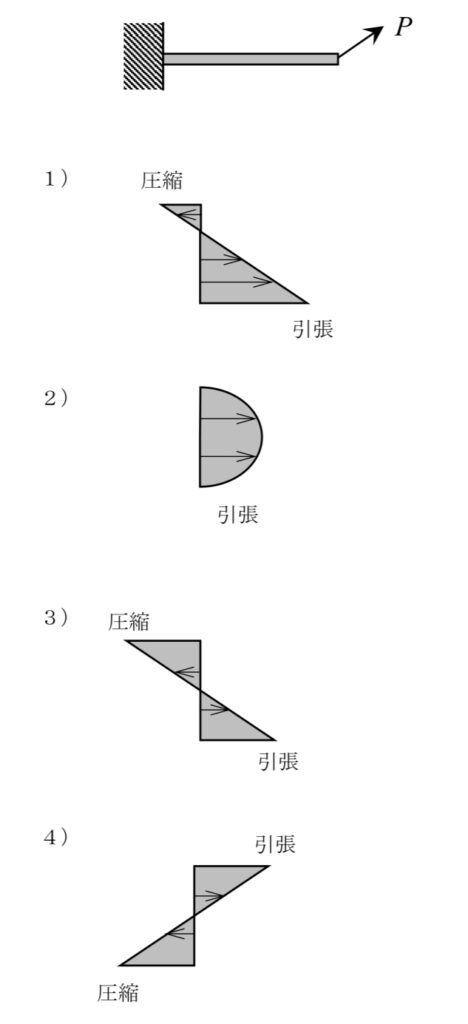

(2)矩形断面の片持ちばりの自由端 (右端) に水平方向成分と鉛直方向成分を有する集中荷重 Pが作用しているとき,荷重の作用点から十分に離れた断面における鉛直方向の直応力分布として,もっとも適当なものはどれか.

解答はここをクリック

正解:1)

考え方

- 荷重 P には 水平成分と鉛直成分がある。

- 水平成分 → せん断応力が主。

- 鉛直成分 → 片持ちばりを鉛直に曲げるモーメントを発生させる。

- 曲げモーメントによる鉛直応力は、断面において

- 上側:圧縮

- 下側:引張

- しかもその分布は「線形(直線的)」。

選択肢確認

- 上が圧縮、下が引張、直線分布 → ✅ 正しい

- 半円状の分布 → ❌ 曲げ応力分布とは異なる

- ジグザグ分布 → ❌ こんな応力分布は生じない

- 上下とも圧縮 → ❌ 曲げではありえない(軸力ならある)

(3)鋼材の性質が不明な鋼構造物に関する次の記述のうち,もっとも不適当なものはどれか.

1) 成分分析により算定した Ceq,PCM の値に基づき,溶接補修可能な鋼材であると判断した。

2) 溶接性が不明なので,高力ボルトで当て板補修した.

3) 1870 年頃に製作されたことから,錬鉄製であると推定した.

4) 引張試験に基づき,鋼材の降伏点を確認した.

解答はここをクリック

正解:3)

- 1) 成分分析から Ceq・PCM を算出して溶接性を評価するのは適切。

- 2) 溶接性が不明な場合に、当て板+高力ボルトで補修するのも妥当。

- 3) 製作年代(1870年頃)だけで錬鉄と断定するのは不適切。年代は参考情報に過ぎず、実材調査(成分・金属組織・試験)なしに材質を決め打ちするのは危険。

- 4) 引張試験で降伏点を確認するのは適切。

(4)鋼材に関する a)~c)の記述のうち,適当なものはいくつか.

a) SS400 材は,化学成分として P 量と S 量のみを規定している.

b) SM490 材と SBHS400 材では,JIS における引張強さの規格下限値が同じである.

c) SM490Y 材は,SM490 材に対して,溶接性を高めている.

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:3)

- a) 正:SS400(JIS G3101)は化学成分の規定が基本的に P・Sのみ(上限)で、他元素は機械的性質で管理。

- b) 誤:SM490(JIS G3106)の引張強さ下限は約490 MPa。SBHS400(JIS G3140)は下限がより高い(約540 MPa)で同じではない。

- c) 正:SM490YはSM490に対し溶接性を改善(Ceq/PCMを低減)したグレードで、溶接割れ感受性の低減を狙っている。

(5)鋼材の性質を表す指標に関する次の記述のうち,不適当なものはどれか.

1) シャルピー吸収エネルギーは,冷間曲げ加工時の内側半径の許容値設定の指標として用いられている.

2) 溶接時の予熱温度の管理指標として,溶接割れ感受性組成 PCM が用いられている.

3) ビッカース硬さから,引張強さを推定することができる.

4) 降伏点が明確に現れない場合は,全伸びが 0.8%時の耐力を降伏点相当の強度としている.

解答はここをクリック

正解:4)

説明:降伏点が明確でない場合の耐力(降伏相当値)は通常全伸び0.2%(0.2%耐力)を用いる。0.8%は誤りである。

その他は妥当:PCMは溶接割れ対策・予熱管理に使われ、ビッカース硬さから引張強さの経験式で推定でき、シャルピー吸収エネルギーは低温脆性や曲げ時の許容性評価に利用される。