- (36)加熱矯正に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

1) 加熱矯正では、200~400℃に加熱したのちに、ジャッキを用いて矯正するのがよい。

2) 冷却はできるだけ水をかけずに、自然放冷とするのがよい。

3) 矯正は変形の大きい箇所から小さいほうに向かって徐々に行うのがよい。

4) 調質鋼では、加熱矯正時の熱により鋼材の機械的性質が低下する場合がある。

解答はここをクリック

正解:1)

理由

- 加熱矯正の適正温度は,一般的な構造用鋼で 約600~650℃(赤熱域手前~軽い赤熱)を目安とします。200~400℃では効果が乏しく,所要の塑性収縮が得にくいです。ジャッキ併用自体は行われますが,温度条件が不適切です。

- 2) 冷却は自然放冷が原則。散水急冷は硬化や割れのリスクがあるため×。

- 3) 矯正は変形の大きい箇所から小さい箇所へ段階的に行うのが基本で○。

- 4) 調質鋼(焼入れ焼戻し鋼)は熱で機械的性質が低下(焼戻し軟化等)するおそれがあり,温度管理や適用可否に注意が必要で○。

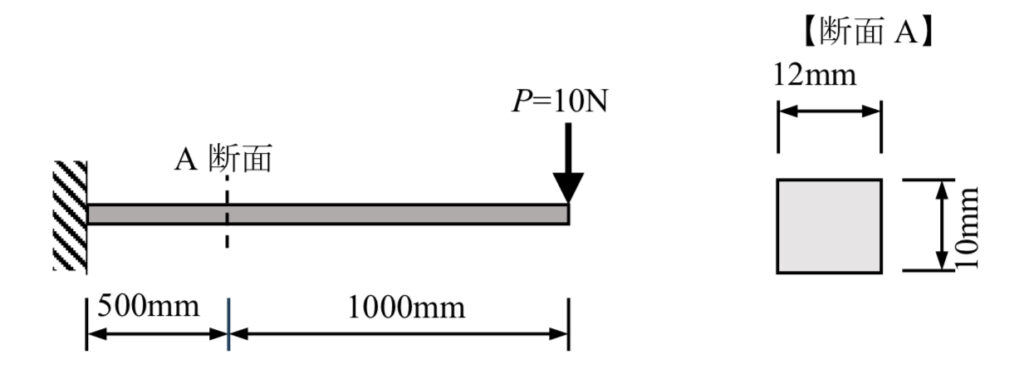

- (37)下図に示す片持ち梁について、A 断面における上縁応力として,適当なものはどれか。なお、梁は中実で等断面とする。

1) この条件だけでは算出できない

2) 25N/mm2

3) 50N/mm2

4) 75N/mm2

解答はここをクリック

正解:3)

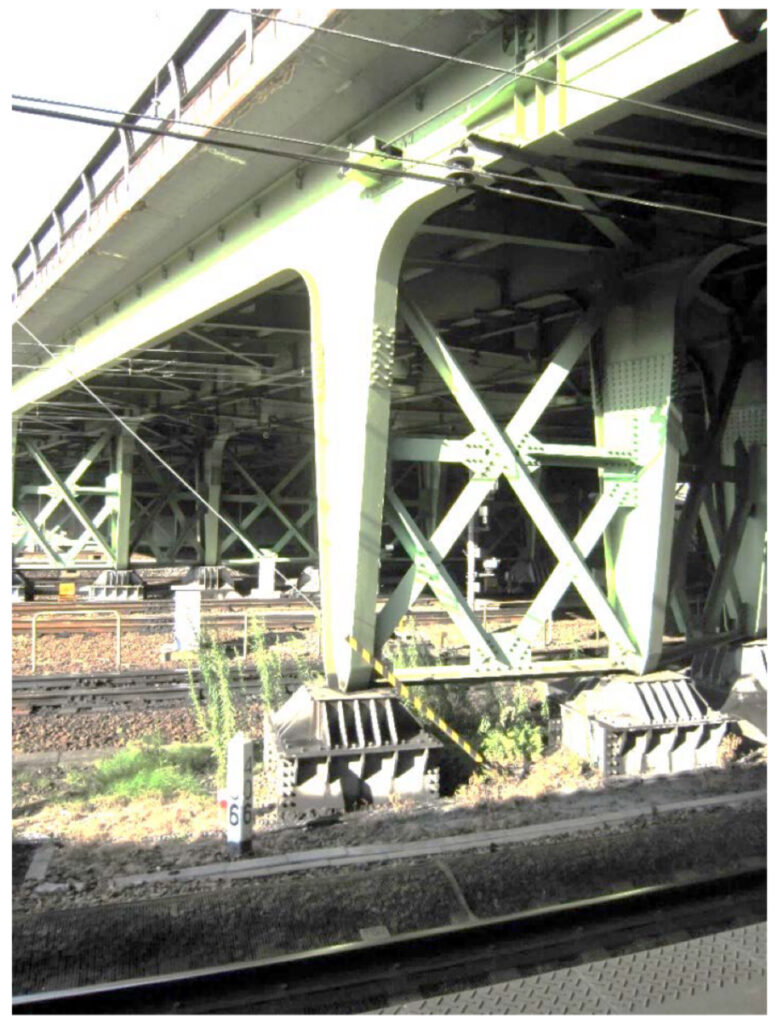

- (38)写真に示す橋に関する a)~d) の記述のうち、適当なものはいくつか。

a) 桁下に電化された鉄道があり、昼間の桁下への接近は困難と考えられる。

b) 脚の下部・ゲルバーヒンジ部に耐震補強が施されている。

c) 多径間少数主桁橋である。

d) ラーメン構造部がある。

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:4)

- a) 架下は電化鉄道(トロリー線が見える)で、日中の接近は鉄道の往来のため、困難 → ○

- b) 橋脚下部の支承まわりに落橋防止・ストッパ等、またゲルバー部周辺にブレース補強が見える → ○

- c) 主桁が多数並ぶ多主桁形式であり、「少数主桁」ではない → ×

- d) 鋼製の門形フレーム(ラーメン)状の橋脚フレームが見える → ○

- (39)コンクリート構造物の損傷に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

1) 凍害とは、 コンクリート中の水分の凍結融解の繰り返しに伴うコンクリートの破壊現象である。

2) アルカリシリカ反応とは,、骨材中に含まれる反応性鉱物がアルカリ金属イオンを主成分とする水溶液と反応して吸水膨張し、コンクリートにひび割れを生じさせる現象である。

3) 中性化とは、水と酸素がコンクリート内部に浸透し水酸化カルシウムと反応して、コンクリートのアルカリ性が低下する現象のことである。

4) 塩害とは、コンクリート内部の鋼材が塩化物イオンの影響で腐食膨張し、コンクリートのひび割れ、はく離を生じさせる現象である。

解答はここをクリック

正解:3)

中性化は CO₂ がコンクリート中へ浸透し、Ca(OH)₂と反応して CaCO₃ を生成することでアルカリ性が低下する現象。文の「水と酸素が…反応」は誤り。

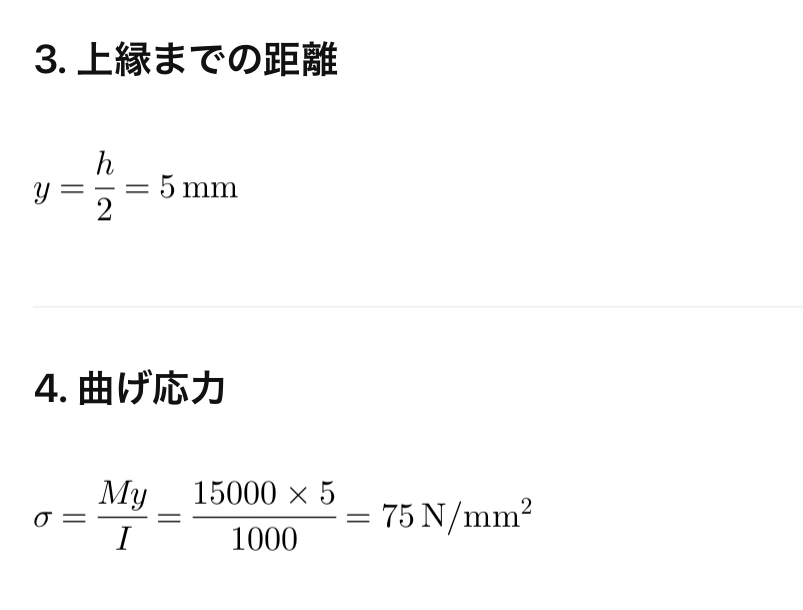

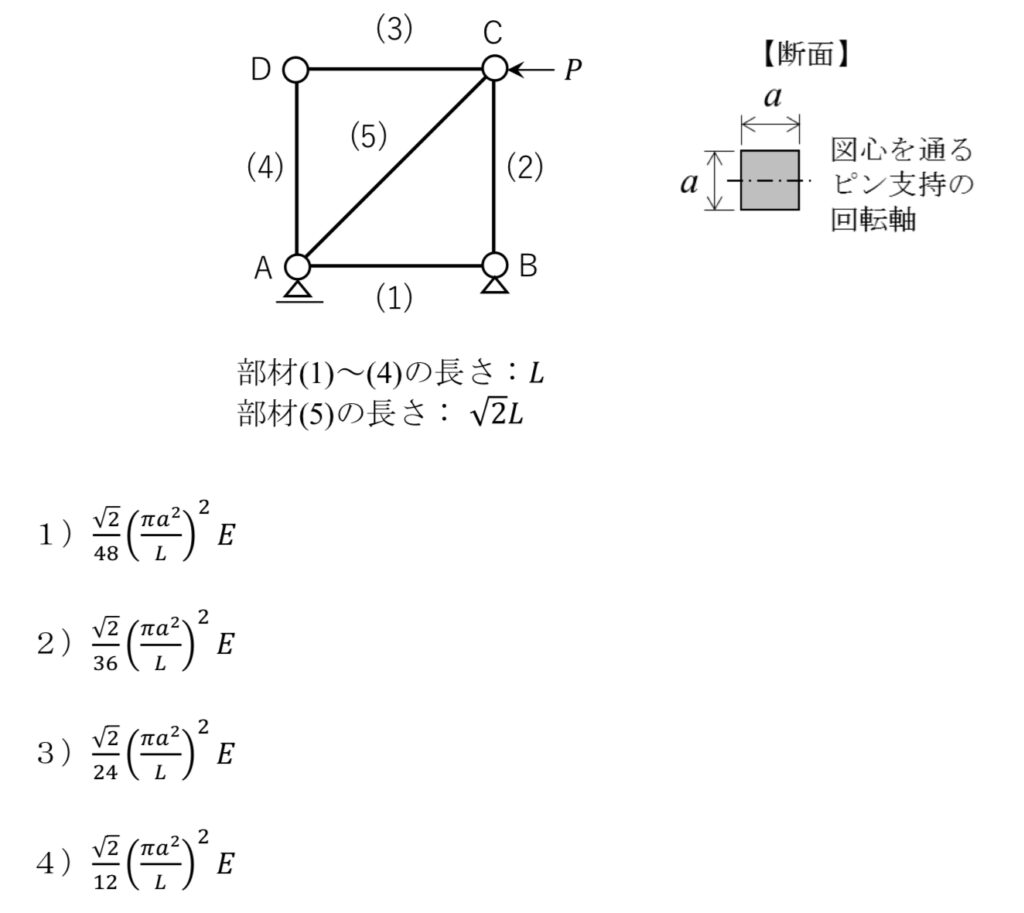

- (40)図のようにトラス構造の格点 C に荷重 P を作用させ大きさを漸増させていく。荷重 P により部材(5)にオイラー座屈が発生するときの荷重 P の大きさとして、適当なものはどれか。ただし、部材(5)はヤング係数 E の材料からなり、紙面法線方向に回転するピンで両端が支持され、図のような 1 辺の長さが a の正方形断面を有しているとする。πは円周率を表す。

解答はここをクリック

正解:1)