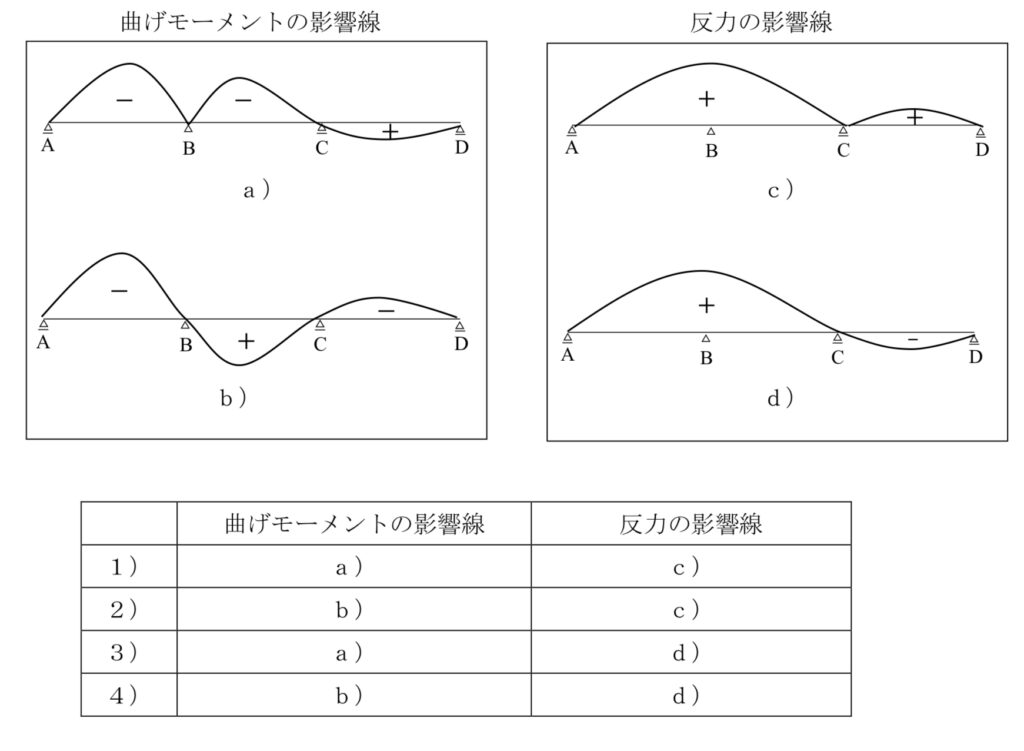

- (16)下図に示す 3 径間連続ばりの影響線において,支点 B における曲げモーメントと反力の影響線形状の組合せのうち、もっとも適当なものはどれか。

解答はここをクリック

正解:3)

支点 B の曲げモーメント影響線は、径間 A~B、径間 B~C への載荷に対しては、負の曲げモーメントが生じる影響線となることから、a)の影響線が適切である。

支点 B の反力の影響線は、径間 A~C の載荷に対しては正の反力が生じる影響線となり、径間C~D の載荷に対しては負の反力が生じる影響線となることから、 d)の影響線が適切である。

- (17)損傷した構造物の評価に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。

1) 腐食鋼材の引張強さや降伏点などの材料特性は、製造時の健全な母材から変化は無いものとして耐荷力を評価した。

2) 損傷による断面欠損を考慮して応力度を計算し、これが鋼材の引張強さ以下であったので必要な耐荷力があると判断した。

3) 荷重を実際に載荷して、たわみ、応力度および固有振動数などを測定し、損傷前の値と比較して健全性を評価した。

4) 腐食した引張部材に対して、最大断面欠損率による有効板厚を用いて耐荷力を評価した。

解答はここをクリック

正解:2)

- 1) ○(適当)

材料特性について、劣化がないものと仮定して評価するのは適切です。 - 2) ×(不適当)

損傷による断面欠損を考慮して応力度を計算し、これが引張材では降伏点以下、圧縮材では座屈耐荷力曲線以下、曲げ部材では基準曲げ耐荷力曲線以下であることを確認する必要がある。 - 3) ○(適当)

実荷重試験でたわみ・応力度・固有振動数等を測定して健全性を評価するのは信頼性の高い評価法です。 - 4) ○(適当)

腐食した引張部材では**最小有効断面(=最大欠損を反映した有効厚)**で耐力評価するのが保守的かつ通常の取り扱いです。

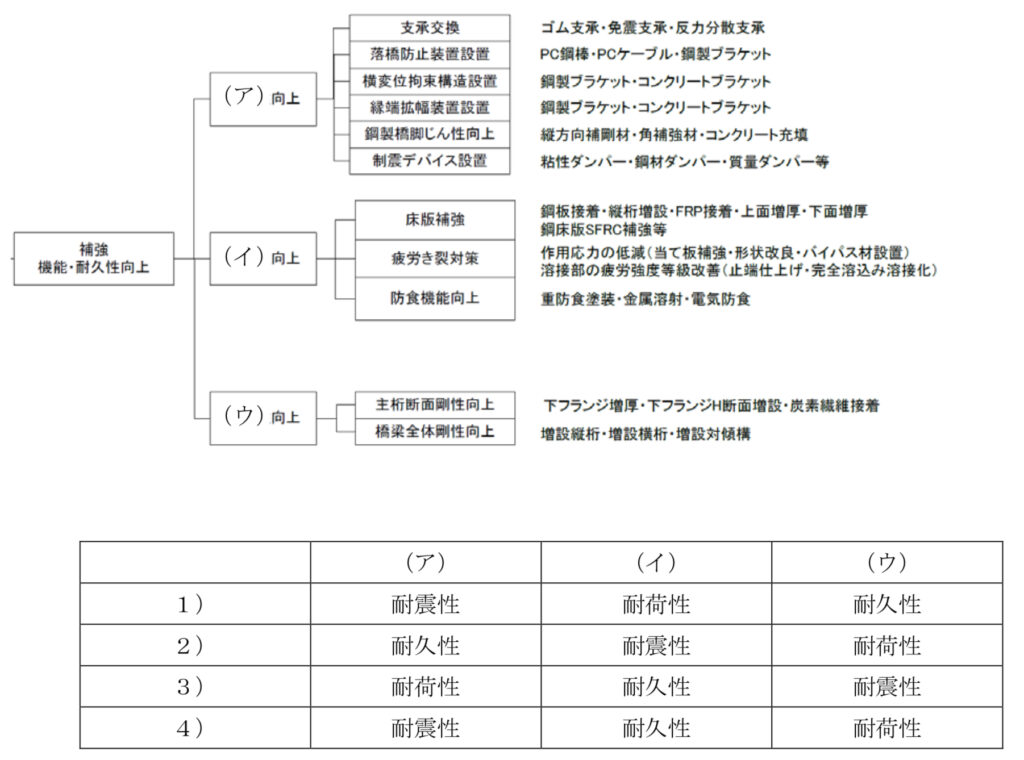

- (18)鋼道路橋の補強、機能・耐久性向上に関する次の樹形図の(ア) ~ (ウ)の空欄に入る用語の組み合わせとして、適当なものはどれか。

解答はここをクリック

正解:4)

(ア)特に落橋防止構造、横変位拘束構造、制震デバイス設置は耐震性能に関するものである。

(イ)特に疲労亀裂対策、防食機能向上は劣化に伴うものであることから、耐久性能に関するものである。

(ウ)剛性向上に関するものは対荷性能に関するものである。

- (19)応力頻度測定に関する a)~d) の記述のうち、適当なものはいくつか。

a) 構造物にとって標準的な応力状態を代表できる時期を選んで測定を行った.

b) き裂を跨いでひずみゲージを貼付して測定を行った.

c) 静ひずみ測定器を用いて測定を行った.

d) レインフロー法を用いて応力範囲の頻度分布を求めた.

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 4つ

解答はここをクリック

正解:2)

- ) ○

応力頻度測定は代表的な荷重状態を反映する時期に行うのが基本。季節・交通量などを考慮して測定時期を選ぶ。 - b) ×

ひび割れ(き裂)を跨いでひずみゲージを貼るのは誤り。ひずみは局所的に集中するため、き裂を跨ぐと正確な応力測定ができない。 - c) ○

静ひずみ計(ストレンゲージ)やロードセルなどで測定するのが一般的。 - d) ○

測定した応力データをレインフロー法で応力範囲ごとの回数分布に変換し、疲労評価などに用いる。

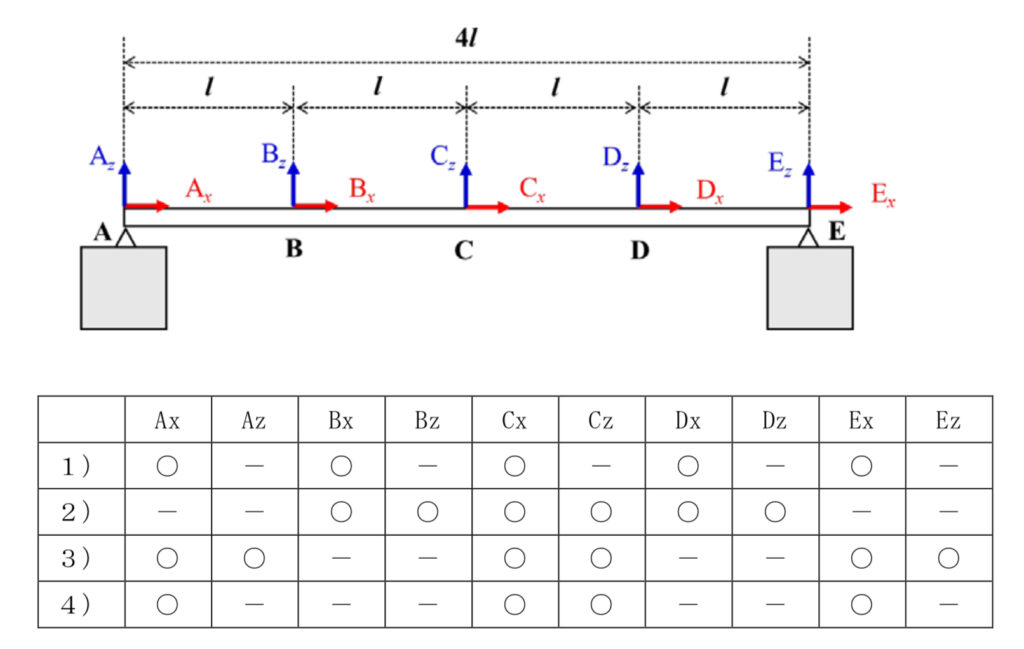

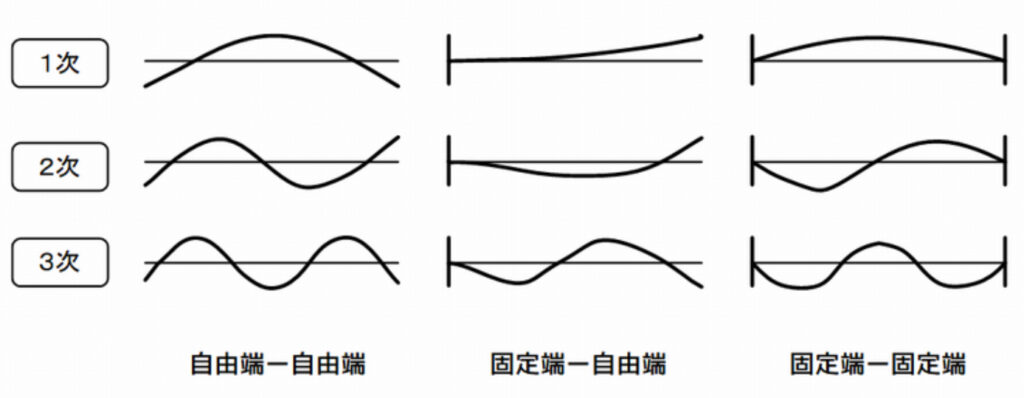

- (20)単純桁の鉛直 1 次、鉛直 2 次のたわみ振動を測定する場合の測定位置および測定方向に関して、下記の中でもっとも適当なものはどれか。なお、選択肢の A~E は測定点を示し、x,z は測定方向を示し、それぞれ x は橋軸方向、z は鉛直方向を示す。

解答はここをクリック

正解:2)

鉛直たわみ振動を測定するうえで、固定支点ー固定支点の場合、下記のとおりである。

鉛直1次振動:1次モードでの振動時振幅が最大:Cz

鉛直2次振動:1次モードでの振動時振幅が最大:Bz,Dz