- (11)高力ボルト接合に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

1)支圧接合用高力ボルトは、軸部を太くし、軸部分に溝をつけてボルト軸部とボルト孔との径差がほとんどない状態としている。

2)引張接合は、高力ボルトの軸方向の力を伝達する接合法であり、主として材間圧縮力と相殺する形で作用外力の伝達が行われる。

3)摩擦接合では、 設計で用いるすべり係数は接触面の表面処理状態に応じて規定されている。

4)設計ボルト軸力は、F10T ではボルト材料の降伏点応力に対して、90%となる応力を基準としており、この応力は破断荷重の約 80%である。

解答はここをクリック

正解:4)

4)設計ボルト軸力は、降伏点応力に対してF8T で 85%、 F10T で 75%となる応力を基準としている。この応力は、破断荷重の約 65%となる。

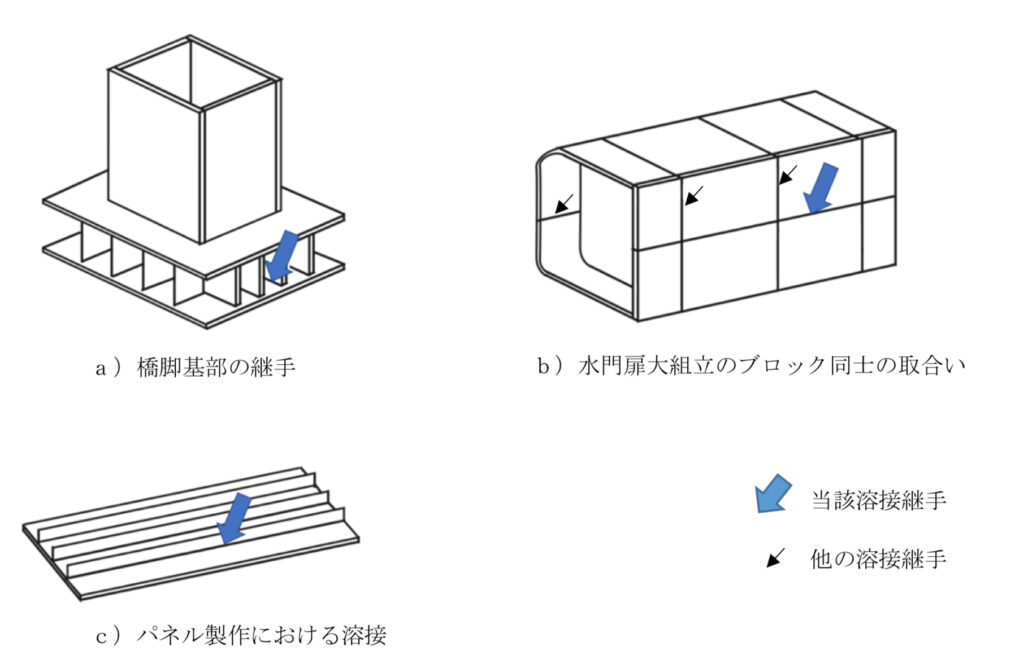

- (12)a)~c) の溶接において拘束度が大きい順に並べたものとして、適当なものはどれか。

1)c) > a) > b)

2)c) > b) > a)

3)a) > b) > c)

4)b) > c) > a)

解答はここをクリック

正解:3)

a)大拘束継手、b)中拘束継手、c)小拘束継手に分類されている。

- (13)鋼橋のリベット接合に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1)工場での材片の組立に使用されなくなった後も、現場継手ではしばらくの間使われていた。

2)現在、道路橋や鉄道橋では新設・補修ともにリベット接合の使用は禁止されている。

3)リベットを抜く際は、ドリルによる方法よりもガス切断による方法が望ましい。

4)接合材間に摩擦力は生じないため、軸部せん断抵抗と接合材支圧力により荷重を伝達する。

解答はここをクリック

正解:1)

1)正しい。

2)現在、リベット接合を採用されることが少なくなり、施工ができる作業者も減っているが、使用が禁止されているわけではない。

3)リベットを抜く際は,ガス切断による方法でも良いが、熱影響等による母材へのダメージが考えられることから、ドリルによる方法の方が望ましい。

4)熱間リベットは冷却収縮で締付力(クランプ力)が生じ、摩擦も発生します。設計上は主に軸部せん断+支圧で評価しますが、「摩擦力は生じない」という断定は誤りです。

- (14)高力ボルト接合に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。

1) リラクセーションが生じる要因として、ねじ面、座面、被締付け材表面の粗さや形状誤差による局所的な弾性変形が考えられる。

2) 摩擦接合で用いるトルシア形高力ボルトは、ボルト頭部側には座金を使用しない。

3) 導入ボルト軸力の目標値は、設計ボルト軸力の 10%増しとするのが一般的である。

4) 六角高力ボルトは、予め軸力計を用いてトルクと軸力の関係を求めたうえで、トルク法により締め付けるのが一般的である。

解答はここをクリック

正解:1)

1) リラクセーションの主因は、ねじ面・座面・摩擦面のクリープ/塑性な“なじみ”(塗膜や粗さ頂部のつぶれ)であって、局所的な弾性変形ではありません。弾性なら荷重解除で戻るため軸力は恒常的に低下しません。

2)トルシア形高力ボルトは頭側に座金を用いないのが基本(ナット側に1枚)です。ただし長締め等の例外規定はあります。

3)導入軸力は設計ボルト軸力の+10%を目標とする扱いが道示で妥当とされています。

4)六角高力ボルトは、事前に軸力計でトルク–軸力関係を確認し、トルク法で締付けるのが一般的です。

- (15)コンクリートの特性に関する a)~c) の記述のうち、適当なものはいくつか。

a) セメント量が多いほどコンクリート強度が向上するため、温度ひび割れが生じにくくなる。

b) 高炉スラグやフライアッシュを混入したコンクリートは、一般に初期の強度発現に時間を要するが、耐久性は向上する。

c) 乾燥収縮は、乾燥によってコンクリート内部の微細空隙を満たしていた水がなくなることに伴う体積減少により生じる。

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:1)

1) リラクセーションの主因は、ねじ面・座面・摩擦面のクリープ/塑性な“なじみ”(塗膜や粗さ頂部のつぶれ)であって、局所的な弾性変形ではありません。弾性なら荷重解除で戻るため軸力は恒常的に低下しません。

2)トルシア形高力ボルトは頭側に座金を用いないのが基本(ナット側に1枚)です。ただし長締め等の例外規定はあります。

3)導入軸力は設計ボルト軸力の+10%を目標とする扱いが道示で妥当とされています。

4)六角高力ボルトは、事前に軸力計でトルク–軸力関係を確認し、トルク法で締付けるのが一般的です。