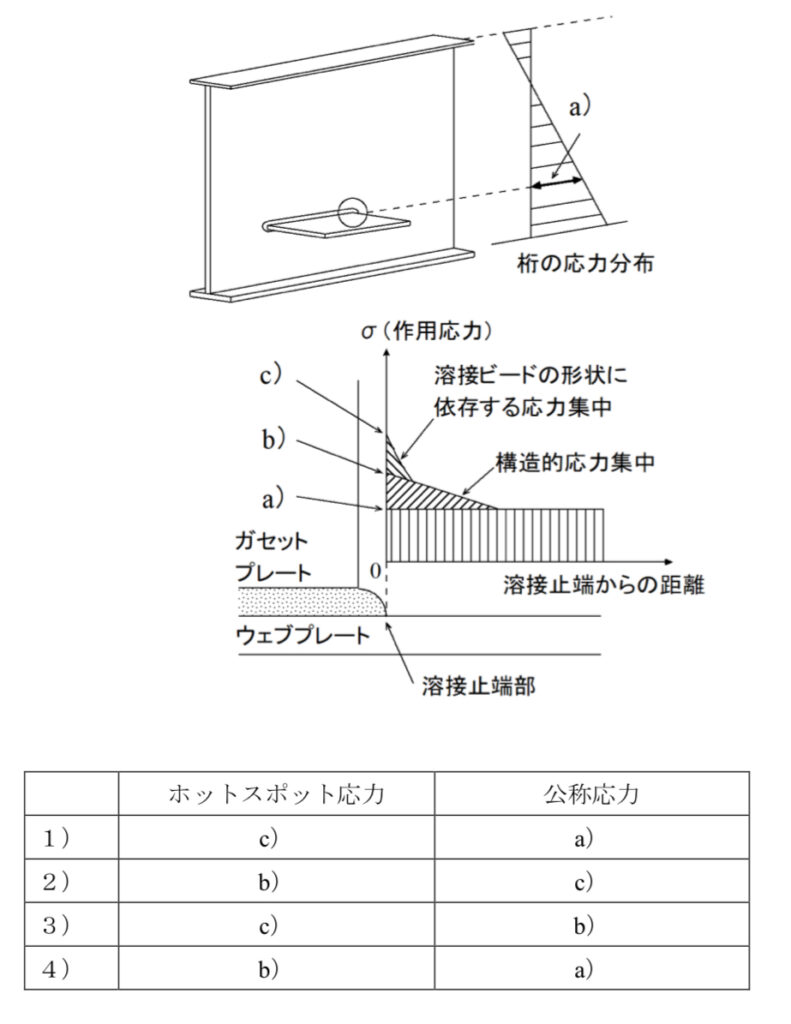

(26)下図に示す鋼 I 桁の面外ガセット部のまわし溶接止端部の応力のうち,適当な組合せはどれか.

解答はここをクリック

正解:4)

- a) 公称応力(桁全体の応力分布を反映)

- b) 構造的応力集中 → 溶接止端部近傍で応力が増大(ホットスポット応力に対応)

- c) 溶接ビードの形状に依存する局所的な応力集中

したがって、

- 公称応力 → a)

- ホットスポット応力 → b)

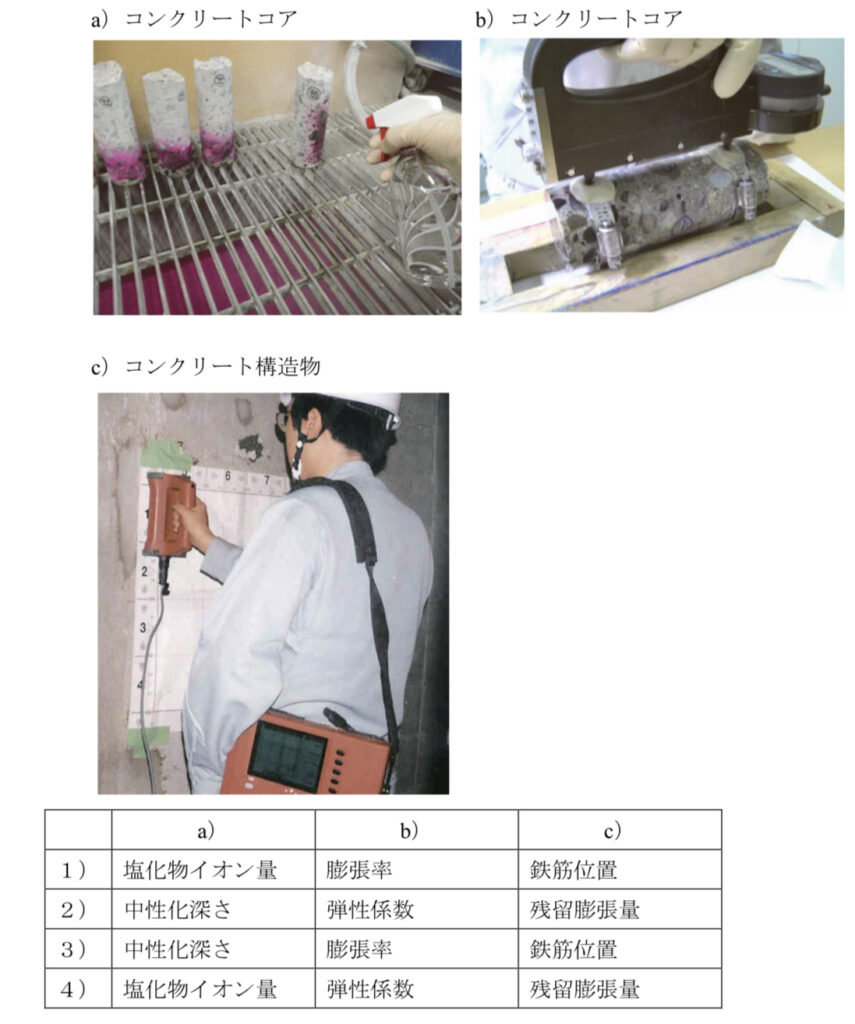

(27)下の写真 a)~c)の試験により得られる測定結果として,適当な組合せはどれか.

解答はここをクリック

正解:3)

a)コンクリートコアに液体を吹きかけている写真であり,コンクリートコアが一部変色している。これは,コンクリートコアにフェノールフタレイン溶液を吹きかけ,中性化深さを測定している写真である。

b)採取したコンクリートコアにチップを取り付け,長さを測定している。これは,ASR促進膨張試験で初期値を測定し, 促進養生条件下でコアを養生し,膨張量を測定する.写真はそのコアの膨張量の測定状況である.

c)写真は,プローブにエンコーダ(移動軌跡計測)機能を有する鉄筋探査装置により,鉄筋径,鉄筋位置,かぶり厚を計測している様子である.

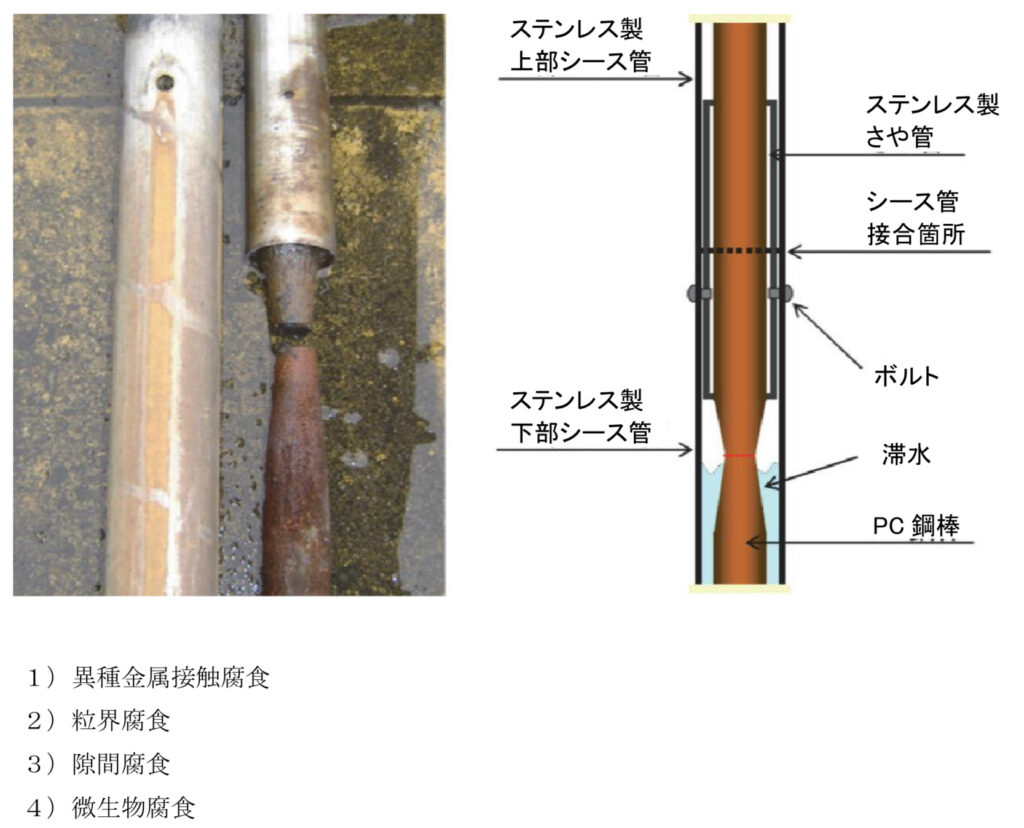

(28)アーチ橋において, 下図に示すように, さや管とシース管に覆われたハンガー材(PC 鋼棒)に破断が生じた.要因として考えられる腐食形態のうち,もっとも適当なものはどれか.

解答はここをクリック

正解:1)

• 図・写真の構造では、ステンレス製のさや管/シース管と内部のPC鋼棒(普通鋼)が近接・接触しており、そこに滞水が溜まって電解質環境が形成されています。

• ステンレスは貴な金属で、炭素鋼(PC鋼棒)が陰極側に対して陽極となりやすく、電位差により腐食が進行します。

• 写真のように鋼棒側が局所的に著しく腐食(細くなっている)しているのは、異種金属接触による犠牲的腐食の典型像です。

補足:滞水による隙間腐食(3)や局所環境による影響も併発することはありますが、主因として最も適切なのは異種金属接触腐食です。

(29)防食に関する次の記述のうち,適当なものはどれか.

1) 有害物質を含む塗膜の塗替塗装時に,塗膜はく離剤の使用前にブラスト作業を行った.

2) はく離塗膜に鉛,クロムが含まれていたことから一般産業廃棄物として処分した.

3) 金属溶射された部材の運搬時,広範囲で鋼素地が露出した損傷が発生したことからジンクリッチペイントにより補修した.

4) 排水措置により腐食要因を排除したのち,塩害の可能性と現地のさびの状態から耐候性鋼を無塗装のまま使用すると判断した.

解答はここをクリック

正解:3)

- 誤り — 有害塗膜(鉛・クロム等)を含む場合は、まず飛散や曝露を防ぐためはく離剤や封じ込め等の化学的/局所的手法で処理するか、適切な集塵・封止を行ったうえでブラストを行うべきで、単にブラストを先に行うのは安全・環境面で不適切です。

- 誤り — はく離した鉛や六価クロム等を含む塗膜は一般産業廃棄物ではなく、有害性に応じた特別管理(有害産業廃棄物)扱いで適正に処分・処理する必要があります。

- 正しい — 金属溶射(たとえば亜鉛溶射)による被覆が損傷して鋼素地が広範に露出した場合、現場での一次的/応急的補修として**ジンクリッチペイント(亜鉛含有の補修塗料)**を用いるのは一般的で有効です(ただし下地処理や塗布厚、施工方法など適切に行うことが前提)。広域で恒久的な復旧が必要なら溶射の再施工等を検討します。

- 誤り — 塩害可能性がある場所では耐候性鋼でも無塗装の放置は推奨されません。塩分がある環境では耐候鋼の被膜(patina)形成が妨げられるため、塗装や防錆対策が必要になる場合が多いです。

(30)腐食部材の当て板補修に関する次の記述のうち,不適当なものはどれか.

1) 腐食部分の断面は欠損断面とし,当て板により不足断面を補った.

2) 腐食部分の素地調整は,板厚の減少を防ぐため動力工具を使用せず水洗により行った.

3) 当て板の角部や高力ボルト部での腐食を防止するため,当て板角部の面取りやトルシア型高力ボルトのピンテール破断部の仕上げを行った.

4) 補修部の防水のため,接触面の凹凸を不陸修正材で処理したうえで当て板周りのシールを行った.

解答はここをクリック

正解:2)

腐食部の下地処理は除錆が最重要で、水洗だけでは十分に腐食物や付着物を除去できないため不適当。通常は研掃やサンドブラストなどの機械的・物理的除錆を適切に行い、必要に応じて部分的に動力工具を用いて板厚や周辺を保護しつつ確実に素地を出すことが求められます。