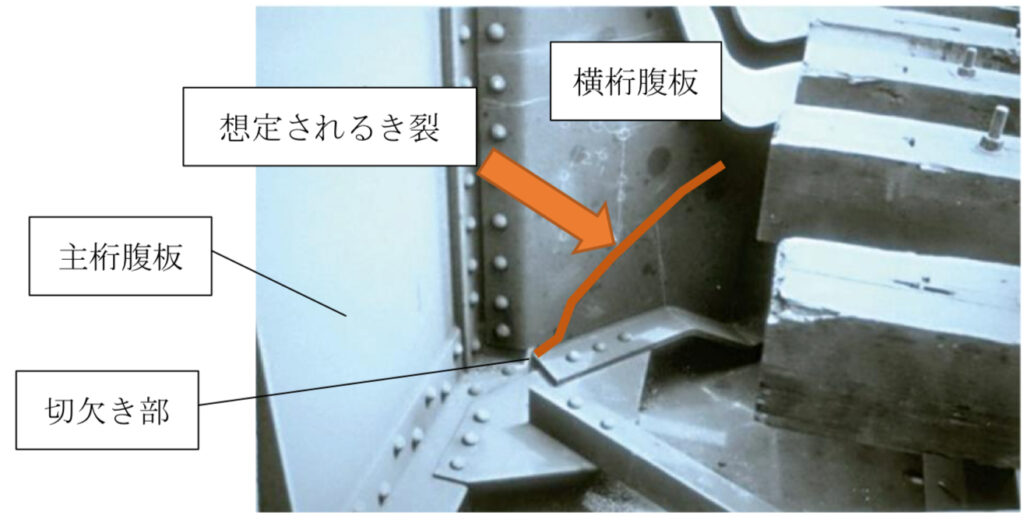

(46)鋼鉄道橋の桁端部の横桁腹板切欠き部において想定されるき裂を下の写真に示す.このき裂の発生をあらかじめ防止する対策として,もっとも不適当なものはどれか.

1) 切欠き部の切断加工で仕上がりの悪いもの, 溶接欠陥が残っているものをグラインダーで仕上げる.

2) 主桁の下フランジを当て板により補強し,主桁のたわみを抑制する.

3) 切欠き部を当て板で補強する.

4) 沈下が生じていた沓座の損傷を補修する.

解答はここをクリック

正解:2)

1) 切欠き部の切断加工で仕上がりの悪いもの、溶接欠陥が残っているものをグラインダーで仕上げる。

→ 応力集中を減らす合理的な対策。妥当。

2) 主桁の下フランジを当て板により補強し,主桁のたわみを抑制する。

→ 問題は「横桁腹板切欠き部のき裂」への対策。主桁下フランジ補強は直接関係が薄く、構造の応力流れにも不合理。不適当。

3) 切欠き部を当て板で補強する。

→ 切欠き部の応力集中を低減する妥当な方法。

4) 沈下が生じていた沓座の損傷を補修する。

→ 支承の不具合は局部に二次的応力を生じさせるため、補修は有効。

(47)港湾構造物に適用される防食工法に関する a)~c) の記述のうち,適当なものはいくつか.

a) 電気防食工法において用いられる流電陽極は,一般にアルミニウム合金製である.

b) ベトロラタム被覆は,現地施工が可能であるが,施工後の養生に長期間を必要とする.

c) ウレタンエラストマー被覆は, 鋼矢板の継手部のような複雑な形状の構造物にも適用が容易である.

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:1)

a) 流電陽極材料は,鋼との電位差の大きい Mg またはその合金が主体であるが,環境によって Zn またはその合金,Al 合金等が用いられる場合もある.

b) ペトロラタム被覆は,港湾鋼構造物の防食工法として有効な方法であり,実績も多い.この工法は,水中施工が可能であること,素地調整が比較的簡単でかつ施工後の養生期間も必要としないなどの特長がある.

c) 工場の専用設備で被覆するウレタンエラストマー被覆では,安定した品質が得られる.さらに量産による低コスト化が図られることから,多くの適用実績がある.一方,現場施工が必要となる鋼矢板継手部などの複雑な構造には適用できないため,水中硬化型被覆などを行う必要がある.

(48)港湾構造物の特徴に関する a)~d) の記述のうち,適当なものはいくつか.

a) 港湾鋼構造物において集中腐食が生じた事例は,河口付近の場合が多い.

b) 矢板式係船岸は, 鋼矢板と背後に設置した控え工をタイロッド等で連結した構造が一般

的である.

c) 鋼管杭式桟橋は,鋼管杭と上部工の接合部において曲げモーメントが最大となる.

d) 矢板式係船岸の上部工は,塩害劣化が激しい.

1) なし

2) 1 つ

3) 2 つ

4) 3 つ

解答はここをクリック

正解:4)

- a) 河口付近は淡水と海水の混合、堆積物や酸素分布の変化により局所的な電位差が生じやすく、集中腐食(局部腐食)が起きやすい。

- b) 矢板式係船岸は矢板と背後の控え工をタイロッド等で連結する形式が一般的で、記述は妥当。

- c) 鋼管杭式桟橋での曲げモーメントの最大値は荷重条件や地盤条件に依存するが、必ずしも「杭と上部工の接合部で最大」とは限らず一般化できない(誤り)。

- d) 矢板岸の上部工は塩害(塩分散布・飛沫)の影響を受けやすく劣化が進行しやすい。

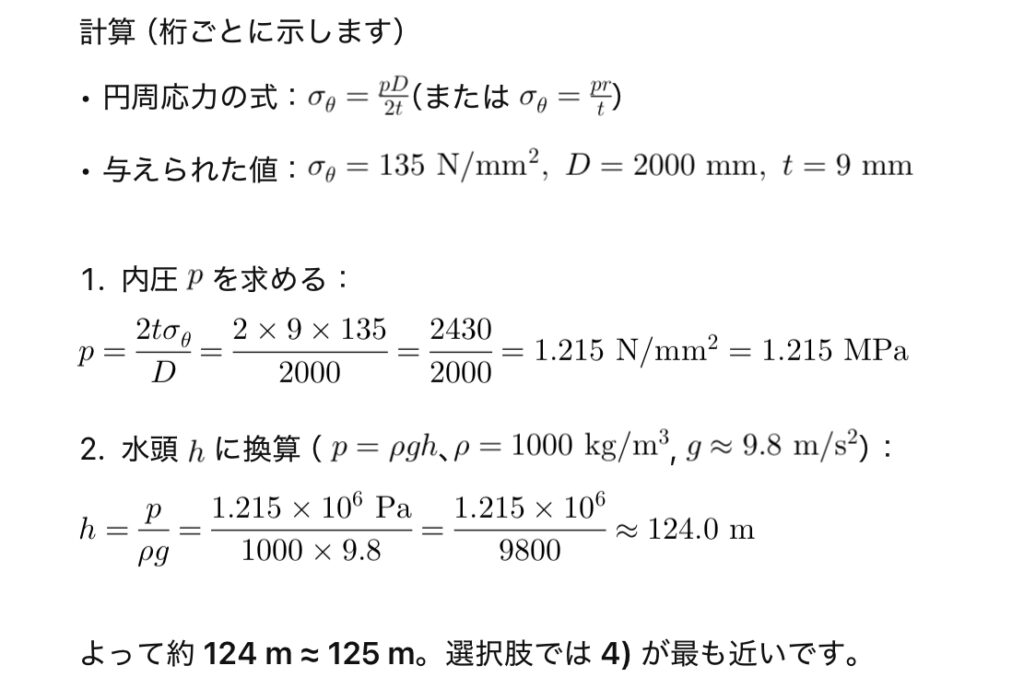

(49)内径 2,000mm,板厚 9mm の水圧鉄管において,円周方向応力が許容応力度 135N/mm2と等しくなる作用水頭として適当なものはどれか.

1) 約 50m

2) 約 75m

3) 約 100m

4) 約 125m

解答はここをクリック

正解:4)

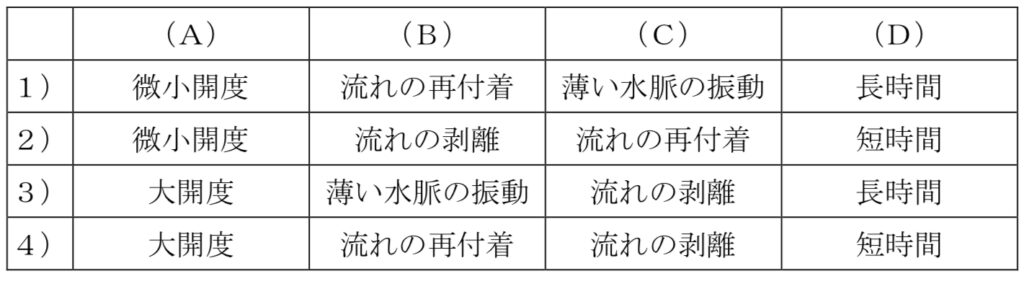

(50)ダムゲートの振動に関する次の記述において, (A)から(D) に入る語句として,適当な組合せはどれか.

扉体に疲労を生じるような振動として,特定の開度,一般に(A)放流時に生じる自励振動がある.自励振動は,底部のリップ部での(B) ,扉体底面版下での(C)などが原因となる.振動に対しては,設計段階でリップ部の形状の工夫,運用段階で(A)での(D)の放流を避けるといった配慮がなされる.

解答はここをクリック

正解:1)

- 自励振動は一般に微小開度で発生しやすい。

- 発生原因としては,リップ部での流れの再付着や,扉体底面下での薄い水脈(薄い噴流)の振動などが知られている。

- 対策としては,運用時にそのような開度で長時間放流することを避ける、という取り扱いが行われる。